Una voluntad radical

Resignificar los espacios del duelo

LA CIUDAD Y OTROS DEMONIOS

Entrevista a Aura García-Junco | Mayo de 2025

Recuerdo a mi papá como un personaje citadino, móvil, que estaba íntimamente relacionado con los espacios públicos.

Hacer frente a la pérdida de un ser querido es un desafío profundamente íntimo. En Dios fulmine a la que escriba sobre mí, Aura García-Junco nos ata a una especie de hilo de Ariadna que nos obliga a sumergirnos en las honduras del duelo. La muerte de H. Pascal, su padre, es el punto de partida para una personalísima revisión existencial en la que cabe de todo: los libros, las bibliotecas personales (y públicas), los desencuentros, el desamor, la distancia, la incomprensión, la fugacidad del amor y, como trasfondo, la Ciudad de México, una megalópolis terrible y entrañable a un mismo tiempo. Nos encontramos con la autora en el café Marne, en la San Miguel Chapultepec, para conversar sobre esta inabarcable metrópoli y los sitios que fueron el escenario de su historia con Juan Manuel García-Junco, mejor conocido como H. Pascal, un personaje citadino por antonomasia que dejó su impronta en muchos de los rincones más emblemáticos de quienes habitamos esta jaula demencial y asombrosa: la CDMX.

El microapartamento de H. Pascal en la colonia Lindavista

Yo crecí en el norte de la Ciudad de México, soy de la Gustavo A. Madero, así que relaciono mucho esa área de la ciudad con mi infancia, no solamente el departamento de mi papá, sino el Deportivo 18 de Marzo, todo Lindavista. Yo no crecí en Lindavista, pero era la zona, digamos, “fresa” cercana a mi casa, y a ese deportivo fui a hacer ejercicio por muchos años. Era el área donde se reunían muchas escuelas de paga a las que yo a veces iba con amigas a pasear y así. Además, mi papá vivía ahí justamente porque nosotres vivíamos ahí, sobre avenida Miguel Bernard, en frente del Poli, toda esa zona era común y él quizá no quería alejarse de eso, porque le gustaba estar cerca de nosotres. Y era al mismo tiempo una zona que, a mí me parece…, no tiene tanto que ver con mi nostalgia, sino que no me gusta demasiado ir para allá. A lo largo de los años me he dado cuenta de que la siento como un espacio un poco hostil; quizá no tenga realmente motivos para ello, pero es una zona que, en una época, tuvo una parte que empezó a urbanizarse antes que otras de la Ciudad de México. Mi abuelo vive allá desde entonces, y luego, conforme la vida se fue desplazando hacia el centro —más hacia el sur, en realidad—, siento que fue quedando un poco aislada, un poco en el abandono.

Las bibliotecas personales, los libreros, la acumulación de libros y las mudanzas continuas a distintos barrios de la ciudad

Yo creo que ese es un tema que todas las personas que aman los libros sufren en distinta medida. Los libros son entidades pesadas, que acumulan polvo, que tienen una vocación a la vez muy espiritual, pero también muy material, y a veces es difícil darte cuenta hasta que tienes que moverlos. Las mudanzas para mí —me he mudado unas siete, ocho veces a lo largo de los últimos años— siempre son como “qué voy a hacer con tantos libros”, debes encontrar espacios donde puedas acomodar los libros, eso es lo más absurdo de todo, como que todas mis elecciones de espacios tienen que ver con los libros. Y, bueno, mi papá padecía el mismo mal, quizá peor, porque no tenía muchos libreros, no tenía suficiente dinero para gestionar lugares más grandes a donde llevar sus libros, y siempre llegaba el momento en que acababa vendiéndolos cada vez que se mudaba, porque no había manera de encontrar un lugar donde pudiera tenerlos. Además, a partir de que mis padres se separaron, él también se mudó muchísimas veces.

![[junco_2_montonlibros]](../_IMGS/_JPG/junco_2_montonlibros.jpg)

El rap de Cortázar en el metro Insurgentes

No lo vi, pero creo que de lo que se trataba era de crear espacios para nuevos públicos y nuevos lectores, en lugares donde habitualmente no se llevaba a cabo este tipo de iniciativas, entonces, si se hacía en el metro Insurgentes o en el Zócalo, el Circo Volador, el Chopo y todos estos espacios, era una especie de invitación a quienes normalmente no eran invitados.

Las musicalizaciones metaleras de Pablo Neruda en el Zócalo

A los conciertos del Zócalo fui creo que a todos, porque era una cosa muy inusual. Era, tal cual, todo el proceso de montar un templete grande —porque en el Zócalo los conciertos tienen cierto volumen— y estar ahí hasta que los conciertos sucedían. Creo que hubo más de uno, el de Neruda es el que más recuerdo, pero no fue la única vez que hubo conciertos que tenían que ver con alguna conmemoración literaria. Podía ser con el pretexto de un natalicio o una figura como Edgar Allan Poe —ése no recuerdo si fue en el Zócalo o en el Museo de la Ciudad de México—, pero era la misma idea: proponerles a bandas de aquí de la ciudad que hicieran metal o música oscura. De las bandas que más recuerdo son Anabantha, que, hasta dónde sé, sigue existiendo; había otra que se llamaba Layla. Eran bandas que… algunas fueron muy efímeras, pero otras perduraron a lo largo de mucho tiempo.

El tianguis del Chopo

El tianguis del Chopo, al cual no he ido en mucho tiempo, es un lugar que tiene una vocación única, porque sí es el punto donde mucha gente joven se reúne y, además, aunque sí es un tianguis donde se consumen cosas, no está centrado tanto en el consumo, no es como todos estos espacios donde hay que consumir para convivir. Era más bien un espacio donde había una especie de limbo de la convivencia, al que podía ir gente con o sin dinero y que realmente creaba comunidades, porque ahí se congregaban muchos punks, personas del movimiento oscuro, metaleros, y sí, ibas a comprar algún disco, una partitura o ropa, pero también tenía que ver con quién te encontrabas, con conocer cada vez a más personas de la comunidad a la que tú sentías que estabas empezando a pertenecer o que ya pertenecías. Y también se tocaba música, había recitales y, de nuevo, eso no pasaba por el consumo, porque toda esta parte era gratuita. Creo que de esos espacios cada vez hay menos.

![[junco_3.1_dragona]](../_IMGS/_JPG/junco_3_1_dragona.jpg)

![[junco_3.2_punk]](../_IMGS/_JPG/junco_3_2_punk.jpg)

El Circo Volador

Ese sí ha cambiado mucho, ahora se dedica más a hacer talleres, pero en aquel momento sí fue el espacio de conciertos de la cultura del movimiento oscuro de la Ciudad de México. Y no sólo aquí, había mucha gente que venía de otros estados, porque ahí era donde se hacían conciertos de bandas de metal o de gótico que venían de otros países a la ciudad. Era un espacio grande, bastante adecuado para esa clase de eventos, que no eran tan masivos como, no sé, los del Metropolitan, pero eran un poco más grandes que otros. Alguna vez ahí se presentó, por ejemplo, Bauhaus, y era la gran cosa tener a Bauhaus; todavía lo sería, yo creo. Ahí vi a P. J. Harvey. Después se abrieron otros espacios así, pero en ese entonces era como el único lugar. También era el sitio donde, en parte por iniciativa de mi papá, pero también de otras personas del fondo del Circo Volador, se abrió un círculo de lectura sobre Lovecraft; también se abrió una biblioteca que se llamaba H. P. Lovecraft, y mucho del contenido de la biblioteca se creó por donación. En muchos de los festivales que mi papá organizó ahí, ponía de requisito para entrar 50 pesos o la donación de un libro de poesía. Todo eso fue a parar a esa biblioteca. Creo que todavía existe, pero no estoy segura, porque tiene mucho tiempo que no he ido. Pero sí tenía esta cosa muy chida de (también los eventos de mi papá) que podías hacer festivales de contracultura. Tenía además un lobby grande, no solamente estaba la parte de los conciertos, había exposiciones y performance, entre muchas otras cosas. Y está en un lugar más o menos —o muy— accesible, pero al mismo tiempo es una colonia popular, no es una colonia… no es como tener un centro de conciertos en La Condesa, tiene más que ver con crear comunidades que no estén basadas tanto en lo económico.

![[junco_4.1_circovolador]](../_IMGS/_JPG/junco_4_1_circovolador.jpg)

![[junco_4.2_circovolador]](../_IMGS/_JPG/junco_4_2_circovolador.jpg)

Las ferias de libros

Las dos que más recuerdo son las de El Zócalo y la del Palacio de Minería, que son ferias de libro que, además de que tienen muchísimos años de existir, también son las más masivas, probablemente, después de la de Guadalajara. Y son las que más tienen una diversidad de públicos, porque están prácticamente al aire libre. En la de Minería tienes que pagar un boleto muy barato para entrar, pero la del Zócalo tiene la peculiaridad de que es una feria absolutamente pública, a la que llega gente de todo tipo y eso me parece muy bien. Eso también lo veía como parte de la integración de los proyectos de mi papá, porque en la del Zócalo, por ejemplo, hacía muchos eventos y siempre invitaba a diferentes músicos, incluso músicos que no eran de metal, sino que hacían otro tipo de música, pero que estaban dispuestos a unirse a esta idea de relacionar música con literatura. Era muy padre, porque podías irte a comer a otros espacios del Centro que tienen muchísimo tiempo de existir, como los cafés El Popular o La Blanca, que son sitios que han logrado perseverar a pesar de todos los cambios del Centro Histórico.

Las librerías de viejo

Creo que fueron los primeros lugares donde compré libros. Yo soy del norte de la ciudad, y para mí Coyoacán era como ir al fin del mundo, entonces lo que más me gustaba cuando era adolescente era ir a pasarme el día en el Centro y estar ahí, frente a Bellas Artes, tomarme un café en La Selva, o en algún otro espacio así e ir a visitar las librerías de viejo, que además eran como laberintos todas ellas, donde nadie te ayudaba a explorar, más bien ibas y encontrabas cosas interesantes. Y cuando estaba en la adolescencia tenía mucha necesidad de conocer todo lo que se pudiera conocer, así que era más bien llegar por intuición a libros que me sonaran de algo, y seguramente me sonaban de algo porque eran los típicos autores hombres, famosos, que estaban en todas partes, pero bueno. Creo que las librerías de viejo tienen esa onda de que son como invitaciones a la sorpresa.

![[junco_4.1_circovolador]](../_IMGS/_JPG/junco_5_1_donceles.jpg)

![[junco_4.2_circovolador]](../_IMGS/_JPG/junco_5_2_sanfernando.jpg)

La prepa 9

Ahí sí fui recientemente y fue muy lindo. No sé qué decir de la prepa 9. Recuerdos sobran. Creo que es uno de estos espacios donde puedes ver las transiciones de los años, mientras estaba ahí empezaron a construir cosas para modernizarla, porque todas las prepas de la UNAM como que tienen algo que ha quedado varado en el tiempo.

La Biblioteca Central

Es uno de los mejores lugares de la Ciudad de México, hasta la fecha lo creo fervientemente, en especial si estás en el piso de abajo, que es precioso, con esta luz como ambarina que entra. No así las salas de lectura de más arriba, me parecen lugares sofocantes y un poco pensados para, sí la concentración, pero también el sueño, casi no tienen oxígeno, más como para esconderte o tomar una siesta.

La Biblioteca Samuel Ramos

No se caracteriza por su belleza. No sé si siga siendo como antes, un espacio muy ruidoso en el que, además, estaban todos los libros de filología, entonces, si estudiabas Letras Clásicas no tenías más remedio que ir a bancarte a toda la gente platicando ahí, sin que nadie pudiera hacer nada, pero bueno, era el acervo de Letras Clásicas. No le guardo especial afecto, pero sí pasé muchas horas ahí —probablemente más que en la Central—, memorizando textos clásicos, que era una de las formas en las que te evaluaban; igual no me arrepiento, creo que a la fecha lo que más extraño es memorizar textos. Memorizar es un buen ejercicio, es como una práctica que deberíamos seguir cultivando. Creo que yo desarrollé mucha capacidad de memorizar estudiando Letras Clásicas, capacidad que luego perdí.

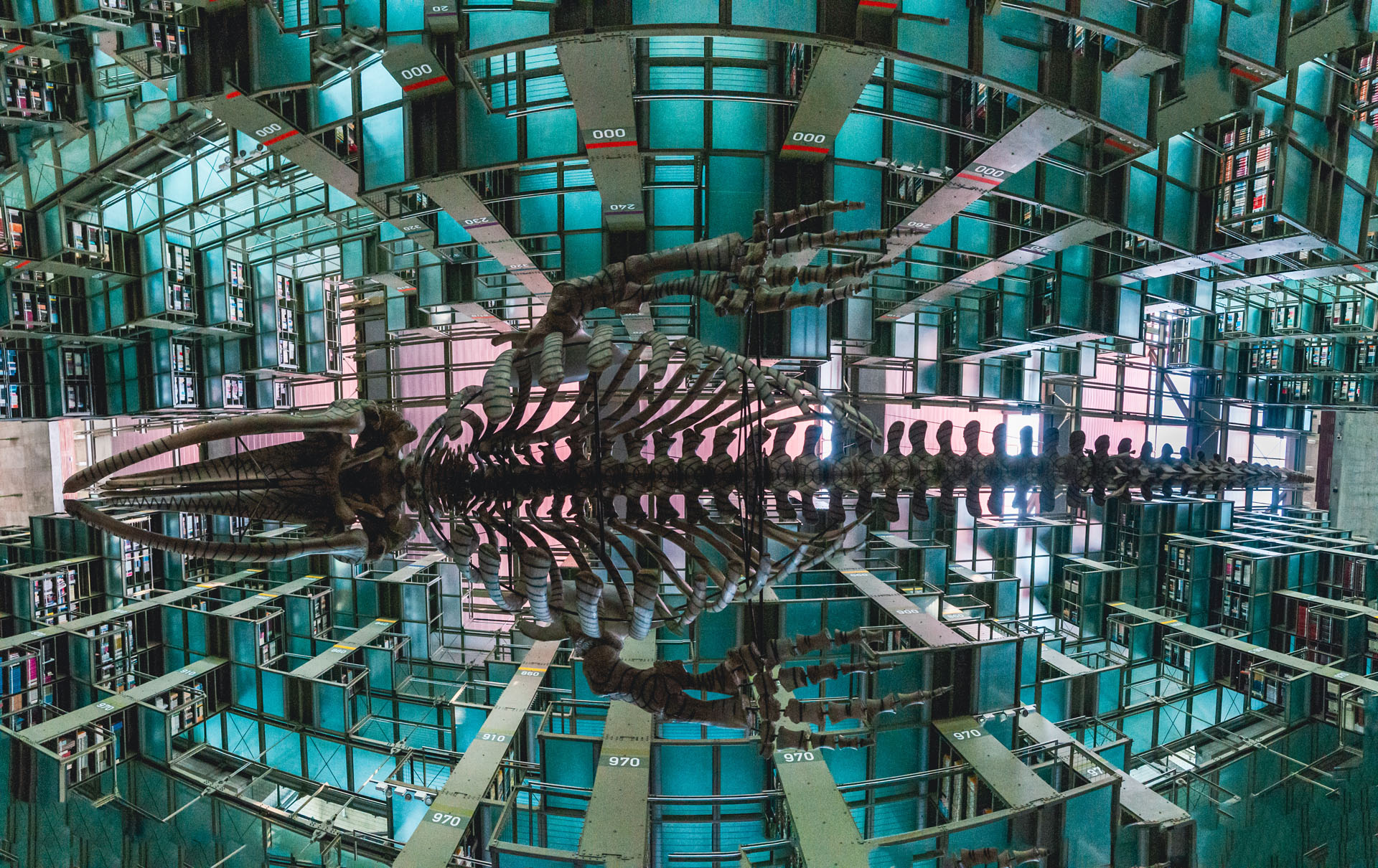

La Biblioteca Vasconcelos

Todas vivimos el escándalo que había alrededor cuando se construyó esa biblioteca, pero para mí fue una gloria. Es una biblioteca preciosa. Está algo descuidada desde hace unos años, pero es una belleza. Yo saqué mi credencial. Era otro de esos espacios en los que daba gusto ir a perderse, y ver qué había en el acervo, especialmente de literatura hispanoamericana. Incluso, en algún punto yo llegué a usar las computadoras de ahí, cuando no tenía una computadora propia en mi casa. También había un montón de talleres interesantes. Ahora la usan para presentaciones, antes no se usaba tanto para eso. Alguna vez vi ahí algo de Teresa Margolles. Creo que es un lugar al que si se le diera la importancia que puede tener, sería maravilloso, pero ha habido tantos momentos en que la cultura es algo absolutamente prescindible, que se ha dejado un poco ahí, naufragando, pero a mí me parece un espacio precioso. Me encanta que esté en la Guerrero, al lado del Tianguis Cultural del Chopo. De hecho yo muchas veces iba al Chopo y luego a la Vasconcelos; por mucho tiempo me fui a trabajar ahí, a hacer la tarea, a estudiar, porque me parecía un lugar perfecto para pasar todo el día. No me quedaba cerca, pero cuando vivía en Gustavo A. Madero no me importaba que las cosas me quedaran cerca, me tenía que desplazar tanto para todo, que era como “bueno, pues lo hago y ya”, ahora me he vuelto mucho más floja; solamente ir a la universidad me tomaba como hora y media, y regresar, a veces, dos, porque era la hora pico, y me sentía miserable y así, entonces a la Vasconcelos hacía 50 minutos, así que era bastante decente, de “no pasa nada”. Ahora, entre más céntrico viva, peor me vuelvo: cada vez que alguien me habla de ir a alguna presentación de libro a Coyoacán, a menos que sea mi amiga del alma, me rehúso porque es horrible el recorrido.

![[junco_6.1_vasconcelos]](../_IMGS/_JPG/junco_6_1_vasconcelos.jpg)

![[junco_6.2_vasconcelosrojo]](../_IMGS/_JPG/junco_6_2_vasconcelosrojo.jpg)

El camellón y la avenida Insurgentes

Me evoca un uso muy particular del espacio público. Ese camellón estaba lleno de gente haciendo muchas cosas diferentes: desde los trabajadores de la zona que se iban ahí a echar una siesta, hasta la prepa 9 entera, que salía a convivir, beber, besarse, o toda la gente que comía en ese camellón. Realmente era un espacio muy vivo, porque además estaba en frente del metro 18 de Marzo, entonces tenía esta onda de ser como un espacio multifuncional, de transición, donde la gente pasaba —o iba— a diario. En la esquina hay una clínica del IMSS, entonces las personas que tenían que ir a la clínica, a veces, se iban a comer ahí. Y era un lugar horrible en el sentido de que estaba todo sucio y descuidado, podaban el pasto cada siete años, yo creo, era un pasto que te llegaba arriba del tobillo, bastante asqueroso, o de plano era pura tierra, pero también era un espacio divertido, tenía mucha vida. De seguro sigue exactamente en el mismo estado de ese entonces.

El Centro Cultural José Martí, el taller de H. Pascal y sus alumnas

También es un gran espacio, es el tipo de centro cultural que está en medio de muchas zonas donde va gente muy diversa, y donde la mayor parte de las actividades que se ofrecían —no sé ahora— eran gratuitas; algunas se cobraban, pero eran muy contadas. Esos proyectos hoy se han expandido a los Faros, los Pilares; me parecen espacios imprescindibles, porque son justo como una voluntad radical de democratización de las artes y los saberes. Y en ese entonces era un lugar interesante por eso, porque había muchos gustos y así. Mi papá dio un taller ahí que yo creo que debe de haber durado 15 años; antes de eso lo había dado en el Museo de la Ciudad de México y en otros espacios, pero como que en el Centro Cultural José Martí fue donde se asentó definitivamente. Ahora, hay que decir que no le pagaban, lo cual es pésimo, lo hacía gratis, sus alumnos no pagaban y a su vez nadie le pagaba a él, era un maltrato. En serio me parece muy indignante, tal vez le llegaron a pagar en algún sexenio y luego ya no, pero al final de su vida ya no le pagaba nada el José Martí. De por sí, lo que sí sucede en esos espacios, o al menos en los centros culturales, es que los maestros están súper pauperizados, realmente reciben una miseria, y se asume que ese es el costo de que los talleres sean tan baratos o gratuitos. Muchas de las personas que imparten clases en esos sitios de veras lo hacen por amor al arte, pero debería no ser sólo eso, es insostenible. Yo no fui tantas veces ahí, no asistía al taller de mi papá; cuando lo intenté, fue muy traumático ver las dinámicas, además me daban ganas de pelearme con él todo el tiempo, me hartaba verlo recitar y me hartaba verlo ser tan personaje. Como que yo estaba incapacitada para asistir. Y veía a las pobres señoras que iban: nada más querían pasarla bien y salían asustadísimas. Veía a sus alumnas muy felices con ese trato. En algún momento de la universidad tuve un novio que fue al taller de mi papá, y por un lado me encantaba, pero por otro, odiaba que le “tallereara” sus textos y le dijera que algo era cacofónico. Y él salía con reflexiones así como “no, es que la cacofonía es una convención burguesa” [risas] y cosas así. Llegué a ir a alguna sesión cuando mi novio iba, pero era un absurdo estar ahí, con él sufriendo y mi papá irritándome. De hecho asistí muy pocas veces. Lo había considerado en algún punto, pero yo ni siquiera escribía, no tenía nada que llevar. Me interesaba más leer, y eso, a medias, escribir no. En la universidad no escribí nada, yo creo, quería ser investigadora, no escritora, pero igual me daba curiosidad ir al taller. Además llevaba muchos años relacionándome con los alumnos de mi papá y muchos de ellos me parecían tipos muy interesantes, y tipas muy interesantes, como algunas de las que narro en mi libro; por ejemplo, la alumna de mi papá que se fue a vivir al hotel Virreyes.

El hotel Virreyes

Me parecía de verdad una locura que ella viviera en el hotel. Me acuerdo de haberme metido a la página del Virreyes a investigar si de verdad se podía vivir ahí. Además no era barato, era como una conjunción entre hotel y pensión, entonces, por un lado era un departamento, pero alguien lo limpiaba, pero no…, rarísimo. Era un lugar estancado en el tiempo, ahora ya lo remodelaron, lo vendieron, le pasó lo que le pasa a todo el Centro, pero eso es súper reciente. También se hacían muchas fiestas ahí. Un lugar muy interesante, y ahí sucede una parte de Los detectives salvajes, es de estos lugares que tienen como una historia muy literaria; entiendo que se haya ido a vivir ahí, porque tenía un encanto muy grande.

![[junco_7_virreyes ]](../_IMGS/_JPG/junco_7_virreyes.jpg)

Imagen tomada de internet

La casona de Tacubaya donde vivió H. Pascal en su infancia

Creo que no puedo decir nada, porque he preguntado mucho por esa casa y nadie me dice quién vive ahí, quién se quedó con ella ni nada. Es una zona súper popular, donde está el casco del Poli; Tacubaya, una zona brava ahora. Creo que en ese entonces no lo era tanto. Y era una casa muy grande. A mí me encantaría verla, pero nadie sabe decirme el número, ni quién vive ahí, ni nada. Además esa colonia me encanta, está llena de casonas viejas. Por ahí cerca creo que está la casa de Nellie Campobello, que le robaron arteramente como diez personas diferentes. Es de estas colonias que tienen algo muy tradicional todavía.

![[junco_8.1_museobola]](../_IMGS/_JPG/junco_8_1_museobola.jpg)

![[junco_8.2_barragan]](../_IMGS/_JPG/junco_8_2_barragan.jpg)

El hospital de Nutrición de la Ciudad de México donde estuvo internado H. Pascal

Ay, lugar del infierno. Es muy raro ese lugar porque es a la vez uno de los mejores hospitales de México, tiene a los doctores y los equipos más especializados, y también tiene la misma desgracia que cualquier otro hospital público en México: la sobresaturación, la falta de recursos y el abandono total de múltiples administraciones. Es un espacio muy inhóspito que tiene poco cuidado con las personas. Por un lado hacen muy bien algunas cosas de su trabajo, pero por otro, es un lugar absolutamente hostil para estar. Además es súper difícil entrar y salir de ahí. A mí sólo me trae malos recuerdos. No sé si algún hospital traiga buenos recuerdos a alguien. Me parece un lugar súper inhóspito, feo y triste.

Mudarse de la GAM a la Del Valle

Vivir en la GAM era muy complicado para todo lo que tenía que hacer en la vida, como ir a la UNAM, porque está muy lejos. Yo trabajaba en una revista por internet para quinceañeras desde los 16 años, así que a la mitad de mi carrera ya llevaba trabajando casi seis y siempre había querido salirme de mi casa y tener mi propio espacio. En ese momento ya era bastante crítico, porque estaba harta de cruzar la ciudad, además tenía un novio que vivía en la Del Valle, entonces dije: “bueno, ya me voy a mudar” y me fui a esa colonia porque sentí que era lo que tenía que hacer. Era un poco el sueño aspiracional estándar, así de “vámonos a una colonia de clase media, fresa, bien, una colonia bien”, y me encontré un lugar ahí, que era espantoso y tenía todas las red flags de la historia, pero que decidí no ver. Viví en el cuarto anexo a una casa de un señor horroroso que había sido como abogado priísta, era súper creepy, amenazante, me hizo firmar pagarés, tenía como 70 años y un hijo de diez, la madre no estaba presente, porque él la había mandado encarcelar por haber robado una licuadora, no, no, realmente todo lleno de red flags, algunas las vi y de otras me enteré después, pero todo fue por el sueño aspiracional de mudarme a la Del Valle y acabé cayendo ahí. Después me mudé a la Narvarte, en una época en que la Narvarte era más accesible. Viví con dos doctoras: yo estaba muy chiquita, tenía como 22 años, ellas como treinta y tantos, me vieron y como que dijeron: “¿sí vas a poder pagar la renta?”, estaban un poco desconfiadas, pero me acabé mudando con ellas, fue muy lindo. Me quedé en esa zona de la ciudad como diez años, ahí era donde veía a mi papá, fuera del metro Eugenia, donde estaba la Secretaría de Desarrollo Económico. Creo que es muy interesante cómo cambia la subjetividad cuando cambias de espacio. Cuando vivía en Lindavista no me molestaba tener que pasar horas transportándome, estaba completamente resignada, sentía que era un superpoder mío, porque además mi amiga vivía en Ecatepec, en la vía Morelos, y yo iba a su casa dos veces por semana, tenía que tomar un camión en Indios Verdes, y para llegar a Indios Verdes había que tomar otro camión desde mi casa. Era recorrer espacios horrorosos, no era nada pintoresco y, de hecho, era bastante peligroso. En esa ruta de camión de Ecatepec a la Ciudad de México asaltan todo el tiempo, pero no me molestaba, porque ese era mi contexto y me la pasaba bien con mi amiga y me gustaba mucho ir a su casa; aunque viviera en una zona muy violenta, yo iba con ella y la pasábamos bien, íbamos al Tianguis de Santa Clara y todo bien. Luego me mudé hacia la zona central de la Ciudad de México, que no es el Centro Histórico, pero es la zona geográficamente central, y de repente toda mi percepción del mundo empezó a cambiar, en unos pocos años. Si regreso a aquellos lugares, todo me parece súper hostil. Muchas cosas cambiaron cuando cambié de espacios: cuando cambié de zonas donde me movía, me volví más… no sé, acomodaticia, esta onda de no querer pasar dos horas en el transporte público, que yo creo que todo mundo está en ella. Luego no hay opciones más que hacerlo, y de pronto ya me parecía insoportable y estaba dispuesta a tener que trabajar tres horas más para ahorrármelo.

![[junco_9_eugenia]](../_IMGS/_JPG/junco_9_eugenia.jpg)

Los encuentros con H. Pascal afuera del metro Eugenia

La sensación que me queda de esos encuentros en Eugenia es como de mucho cariño y de algo muy tenso también. Saber que nos encontrábamos siempre de paso, y no era que nos quedáramos ahí mucho tiempo, sino la voluntad de vernos nada más, pero también la sabiduría de entender que no queríamos convivir tanto. Sí nos veíamos, a veces, de manera más holgada y en espacios menos hostiles, pero lo que nos mantenía más o menos en contacto (y eso más o menos) era vernos de pasada ahí, en este contexto tan urbano del ruido de la avenida, los puestos olorosos afuera del metro. No era precisamente el ambiente entrañable que te imaginas para una hermosa reunión padre e hija. Pero al mismo tiempo me gusta mucho eso, recordar a mi papá como un personaje citadino, un personaje móvil de la ciudad, un personaje que estaba íntimamente relacionado con los espacios públicos, no sólo con esos espacios donde se mueve la clase alta, que son lugares guardados, sitios en los que tienes que pagar por estar. Para mí los años en los que crecí con él fueron eso: la voluntad de ser parte de la ciudad sin que la ciudad sea excluyente, que sea el espacio que se vive y se sobrevive… Porque también está la parte hostil y eso lo dice mucho la gente que no vive aquí, que llega y tiene esa sensación. Pero a mí me encantaba, me encantaba saber que podía recorrer la ciudad, podía usar el metro. El metro, a la fecha, me sigue gustando. Incluso cuando llegué a trabajar en un horario común de oficina, entrar a las nueve de la mañana y tener que subirme a esa línea horrible que va hacia Polanco… Yo trabajaba en Reforma, y era tener que estar viendo que no te pise un taconazo, porque no hay nada más doloroso que eso, pero había un punto en el que ya no me molestaba, ya lo aceptas y dejas que la corriente te arrastre, y ya está. Siento que toda esa relación con la ciudad sí fue un legado más de mi papá, y tenía que ver con que él no tuviera auto, y yo tampoco, eso te obliga un poco a convivir de manera más íntima con el espacio, con el transporte público, con la vida que ocurre en la ciudad, y eso me sigue pareciendo fascinante. Así que tiene mucha coherencia que mis encuentros con mi padre hayan sido en esos lugares que parecían tan inhóspitos, pero no lo eran, tenían esa magia que tiene el vivir en una ciudad.

•

Entrevista realizada por Dania M. Vándalos y Claudia Sánchez Rod

![[junco_10_autora]](../_IMGS/_JPG/junco_10_autora.jpg)

La narradora y traductora AURA GARCÍA-JUNCO nació en la Ciudad de México (1988). Escribe también ensayo y guion. Estudió Letras Clásicas en la UNAM y fue becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA, así como de la Fundación para las Letras Mexicanas. Su primera novela es Anticitera, artefacto dentado, a la que sigue Mar de piedra. Asimismo ha publicado el ensayo El día que aprendí que no sé amar y la autoficción Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Fue seleccionada por la revista Granta como una de los 25 jóvenes narradores más destacados en español en 2021.