Mandrágora

Mujeres buscando debajo de las piedras

MEMORAMA

Por Nicolás Ferraro | Septiembre de 2025

Poner el cuerpo. Para parir. Para buscar. Cuando la palabra no alcanza o no se encuentra, poner el cuerpo buscando ese otro, tan suyo y tan ajeno.

Hace dos años fui invitado por el Instituto Cervantes de Brasilia a participar de su ciclo literario: Um olhar femenino sobre o romance policial. En mi panel debía aportar desde mi posición como lector, acercándome al retrato de los personajes femeninos que se inscribían dentro de la novela negra, territorio marcado históricamente por los clichés. Centré mi aproximación en aquellos escritos por autoras. Intenté apartarme de la mirada más habitual, la de las investigadoras, inaugurada por Dorothy Uhnak a finales de los sesenta, y que continuaron Sue Grafton, Ruth Rendell, Alicia Giménez Bartlett, por nombrar a algunas. Me interesaba ahondar en la novela negra escrita y protagonizada por mujeres comunes y corrientes envueltas en el delito o su posibilidad, perpetradoras o víctimas. Ahí se me vino Megan Abbott, Vicki Hendricks, Christa Faust, algunos relatos de Bonnie Jo Campbell. Después me interesé en las derivaciones de este rol de la investigadora, pero ya sin chapa, una pesquisa no oficial, ni siquiera desde el papel de la periodista —nuestro sustituto perfecto del detective—, y pensé en la figura de las madres buscadoras. Una investigación desprovista de la impersonalidad, de la tercerización que involucra el dinero, una investigación movida desde la desesperación, desde la ausencia, desde la sangre.

Entonces me encontré con Mandrágora, la novela gráfica de Santiago Moyao.

![[ferraro_1_cubierta]](../_IMGS/_JPG/ferraro_1_cubierta.jpg)

“Te busco donde no quiero encontrarte.”

Así arranca, así se confiesa Carmen, la narradora, una madre buscadora indagando en el corazón del desierto por algún rastro de vida —o de muerte— de su hijo. El relato se abre paso con la contundencia de esa voz; de pocas palabras, de mucho silencio, pero, en especial, de muchas acciones. Carmen se presenta así, de manera aristotélica, definida no por lo que dice o piensa, sino por lo que hace.

Buscar lo desaparecido.

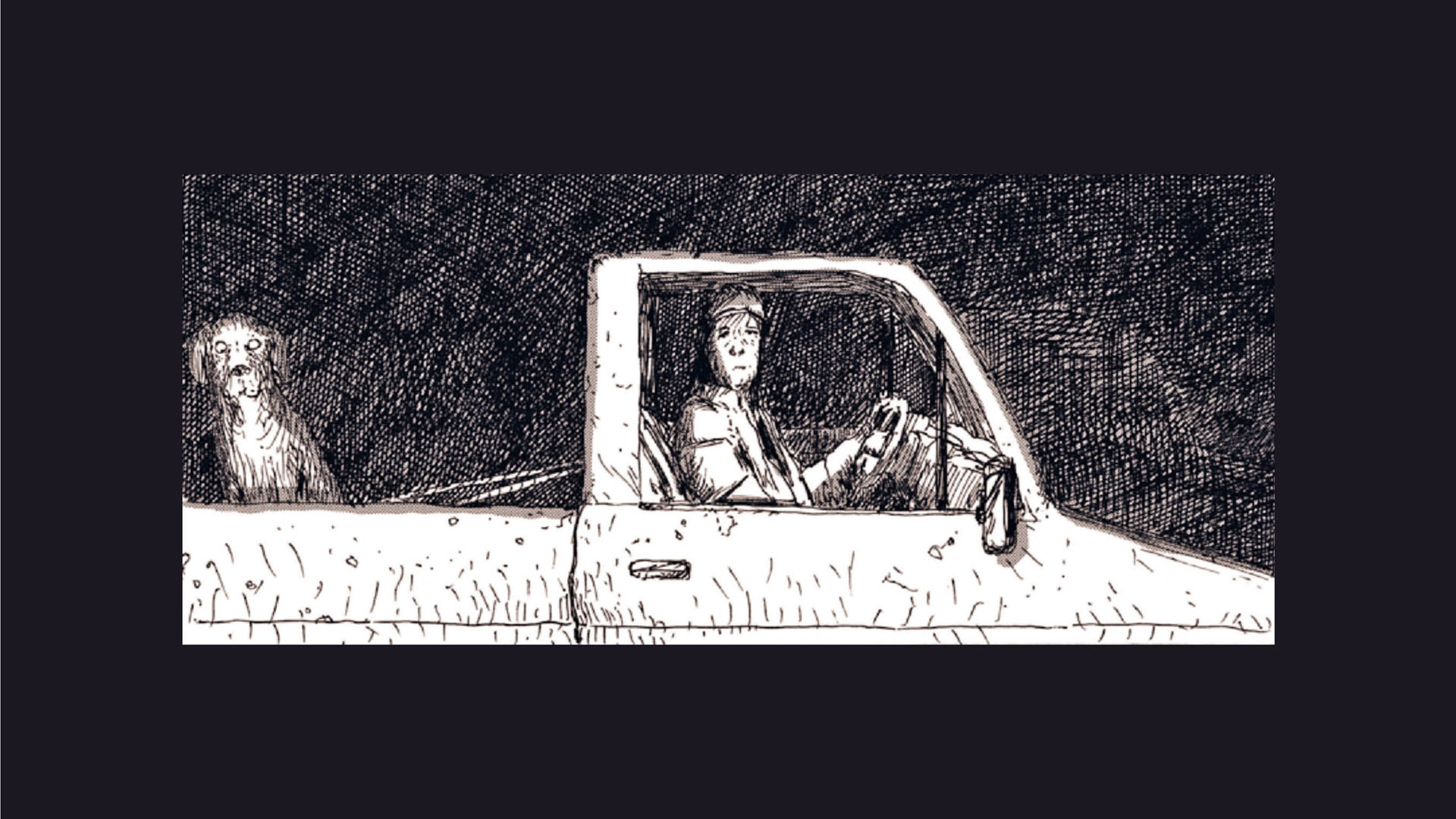

Buscarlo en un lugar tan enorme, tan vacío, tan parecido a lo que lleva ahí en el pecho que parece que no le van a alcanzar todas las piedras del mundo para marcar su paso. Porque así es Carmen, acotada en sus pertenencias. Una camioneta castigada, un mapa con cruces, piedras como sombras muertas de los lugares que rastrea, una varilla metálica para hundir en el suelo, para respirar lo que yace ahí debajo. El dolor en una mano y la esperanza en la otra. Y un perro, Pancho. Esas son las herramientas con las que sale todos los días a intentar descubrir qué pasó en ese lugar perdido en el norte de México.

![[ferraro_2_varillapiedras]](../_IMGS/_JPG/ferraro_2_varillapiedras.jpg)

“Aquí ya hasta los fantasmas se fueron, Carmen, sólo quedamos nosotras.”

Un pueblo invadido por los soldados, los tipos armados, un pueblo que se vacía, en el que terminan quedando los que no se van, los que esperan, por si en una de esas, ellos, ellas, vuelven. Los que desaparecieron. Todos los que se pierden en ese fuego cruzado entre criminales y militares. Los que terminan siendo culpados. El familiar “algo habrán hecho”, que hermana todo nuestro continente. Los que hablaron y quisieron colaborar, luchar contra la impunidad, los que fueron vistos por última vez en compañía de los uniformados, y nunca más volvieron. Los que quisieron descubrir la verdad de un hecho policial, a los que cegaron, ya no con vendas, con fuego, con tierra.

Te cegará la tierra que pisaste, parece rezar el mantra de ese lugar.

Cinco mujeres que esperan, Lupita, Tere, Lucha, Carmen y Rosi, y sólo la última de ellas tiene una cruz.

La galería de personajes es el principal acierto de esta historia; si bien estamos en la piel, en la transpiración de Carmen, la heroína en Mandrágora deviene colectiva. Desde Rosi, la ermitaña, pasando por Lupita, que pone la mesa esperando a Lety, hasta llegar a Tere, que colocó sus cempasúchiles, casi como una bandera blanca, pero se convierte en un motivo de discusión entre ellas porque ya da por perdido a su hijo, y están invadiendo su derecho. Son mujeres desprovistas hasta de sus rituales, y en cada una de ellas vemos cómo se juegan las diferentes maneras de sobrellevar la pérdida o la esperanza, lidiando con la imposibilidad de hacer un duelo.

![[ferraro_3.1_manita]](../_IMGS/_JPG/ferraro_3.1_manita.jpg)

![[ferraro_3.2_todas]](../_IMGS/_JPG/ferraro_3.2_todas.jpg)

Hay un silencio que aplasta, en esas comidas, esos encuentros donde flota todo lo que no quiere ser dicho o preguntado. Vemos a las demás amordazarse para no preguntar a Carmen, la única que busca, que sale, que se anima; preguntarle si hubo alguna novedad, porque sería evidenciar un fracaso, la erosión diaria de la esperanza. Mientras, ellas se quedan en ese cascarón partido de pueblo, paralizadas por las mil serpientes de la cabeza de medusa: el miedo, el terror, el saber, la cobardía, la desesperanza, la bronca, un largo etcétera.

De fondo late la pregunta inevitable:

“¿Cómo llegamos a esto?”

Moyao acierta condimentando la sordidez propia de la historia con escenas cotidianas, con matices de humanidad, el humor espontáneo, la ira también, sincera, siempre sincera, inevitable, y un coqueteo con lo onírico, con cierta idea ancestral, de todos aquellos testigos sin voz: zorros, arañas, mariposas de noche.

El dibujo gris, puntilloso, de tele a medio sintonizar, ayuda a ese clima de confusión, de pérdida de bordes, de límites, de algo que no se sabe si está o si no. Juega además con momentos más expresionistas, máscaras de miedo, rayones, manchones, trazos de Liquid Paper, aguafuertes de ansiedad, y los tonos sepia que recuerdan a algo antiguo, a algo cajoneado.

El autor indaga en la identidad, no sólo del pueblo, sino principalmente de la narradora. Con qué se construye esa nueva identidad que se le desvanece, que se reafirma sólo en la búsqueda pero al mismo tiempo se desarma. Es la que busca, con desesperación y con fe —palabras tan hermanas.

Mujeres que conviven en el silencio de la noche, de la casa, de la pieza vacía, de la ciudad. Sólo el ruido de las camionetas aumenta el sonido que queda, amplifica la ausencia. Un silencio en el que se cae.

“Una caída libre a la memoria.”

Y en el acto de búsqueda, la protagonista pone en juego todo, alza la voz donde más valdría no romper tanto silencio, quedarse al margen de esa tierra convertida en campo de batalla y saqueo entre narcos, uniformados y las mineras extranjeras. Saben que las tienen “checaditas” aquellos sin nombre ni cara.

![[ferraro_4_expresionista]](../_IMGS/_JPG/ferraro_4_expresionista.jpg)

El cuerpo, ese primer hogar del hijo, el hijo ausente ahora, desaparecido, el cuerpo que aloja el dolor como antes alojó al hijo. Poner el cuerpo. Para parir. Para buscar. Cuando la palabra no alcanza o no se encuentra, poner el cuerpo buscando ese otro, tan suyo y tan ajeno, sin saber cómo lo encontrará, si es que lo logra. Carmen, la madre buscadora que representa a todas las madres buscadoras, se erige desde ese cuerpo, presente, como la refundación de la memoria en un acto diario e inquebrantable. El cuerpo está, acá, enfrentando lo innombrable.

•

Todas las imágenes fueron tomadas de Mandrágora, de Santiago Moyao, FCE, Tierra Adentro, México, 2023. Cortesía del FCE.

![[ferraro_5_autor]](../_IMGS/_JPG/ferraro_5_autor.jpg)

Narrador y diseñador, NICOLÁS FERRARO es oriundo de la ciudad de Buenos Aires (1986) y coordina el Centro de Narrativa Policial de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en Argentina. Es autor de El cielo que nos queda, Dogo —finalista del concurso Extremo Negro 2016—; Cruz —finalista del Premio Dashiell Hammet 2017— y Ámbar —ganadora del Premio Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón en 2022 y finalista en 2025 de los premios Edgar, como primera novela escrita en español que ha competido en su idioma original por el galardón más prestigioso de novela negra. Su obra ha sido publicada en Estados Unidos, México, Francia, Italia, Brasil y España.