La tribu de los que no olvidan

MEMORAMA

Por Federico Bonasso | Septiembre de 2025

Se obliga al oprimido a que haga suya una memoria fabricada por el opresor.

Eduardo Galeano

Mas no, de esotra parte, en la ribera,

dejará la memoria, en donde ardía.

Quevedo

La batalla narrativa se beneficia del olvido. Para la salud de la esperanza, acude aquella resistencia que se afinca en la cultura y en el arte, la que apela a la emoción, a veces más que a la razón, aquella que tiene que ver con la identidad.

Escribo estas notas de visita en Buenos Aires, aquel punto de la geografía por donde ingresé a la realidad hace años. Un lugar con el que tengo asuntos pendientes, algunos por culpa del exilio. La trato como si fuera una persona, o en todo caso, una entidad consciente. Por eso mismo, y por otras razones, parece éste un buen sitio para reflexionar sobre el asunto de la memoria. También porque hoy, desde el gobierno, se promueve en la Argentina una distorsión de la memoria colectiva.

Pasa también en tantas otras partes del mundo, y no es casualidad. Una ultraderecha internacional, bien coordinada, conduce una reacción que se ha tomado muy en serio la batalla narrativa. Y esa batalla se beneficia del olvido. Ha repartido clichés y eslóganes que se disfrazan de análisis o de historiografía, y pretende recuperar en la letra lo que perdió en el territorio de la justicia. ¿Cómo? Amplificando una distorsión de la historia; corrigiendo, en teoría, otras distorsiones previas; tomando hechos aislados para convertirlos en generalizaciones; anulando la motivación de los actores históricos. Así han ensamblado un relato de éxito creciente que, entre otras cosas, se nutre de la laxitud con que los pueblos ejercen la memoria.

La trampa más evidente de ese relato es que pretende borrar las razones personales y colectivas de protagonistas y movimientos sociales. Anulando las causas que detonaron resistencias e insurrecciones, se las despoja de sentido. Se las convierte en “el capricho de una dirigencia delirante” y se esconden, de esa manera, los factores que provocaron los conflictos sociales. Por ejemplo: se reduce al Che Guevara a un energúmeno “al que le daba placer asesinar”, o la Revolución cubana —y otras resistencias a las dictaduras militares del continente— a delirios conducidos por sádicos comunistas. Las revoluciones populares habrían sido procesos arbitrarios, sin justificaciones —más que la sed de poder de sus líderes—, producto de una Guerra Fría que habría contagiado a Latinoamérica. Como si nuestra región del globo estuviera despojada de desigualdades estructurales o no hubiera padecido los incontables crímenes perpetrados por las clases dominantes.

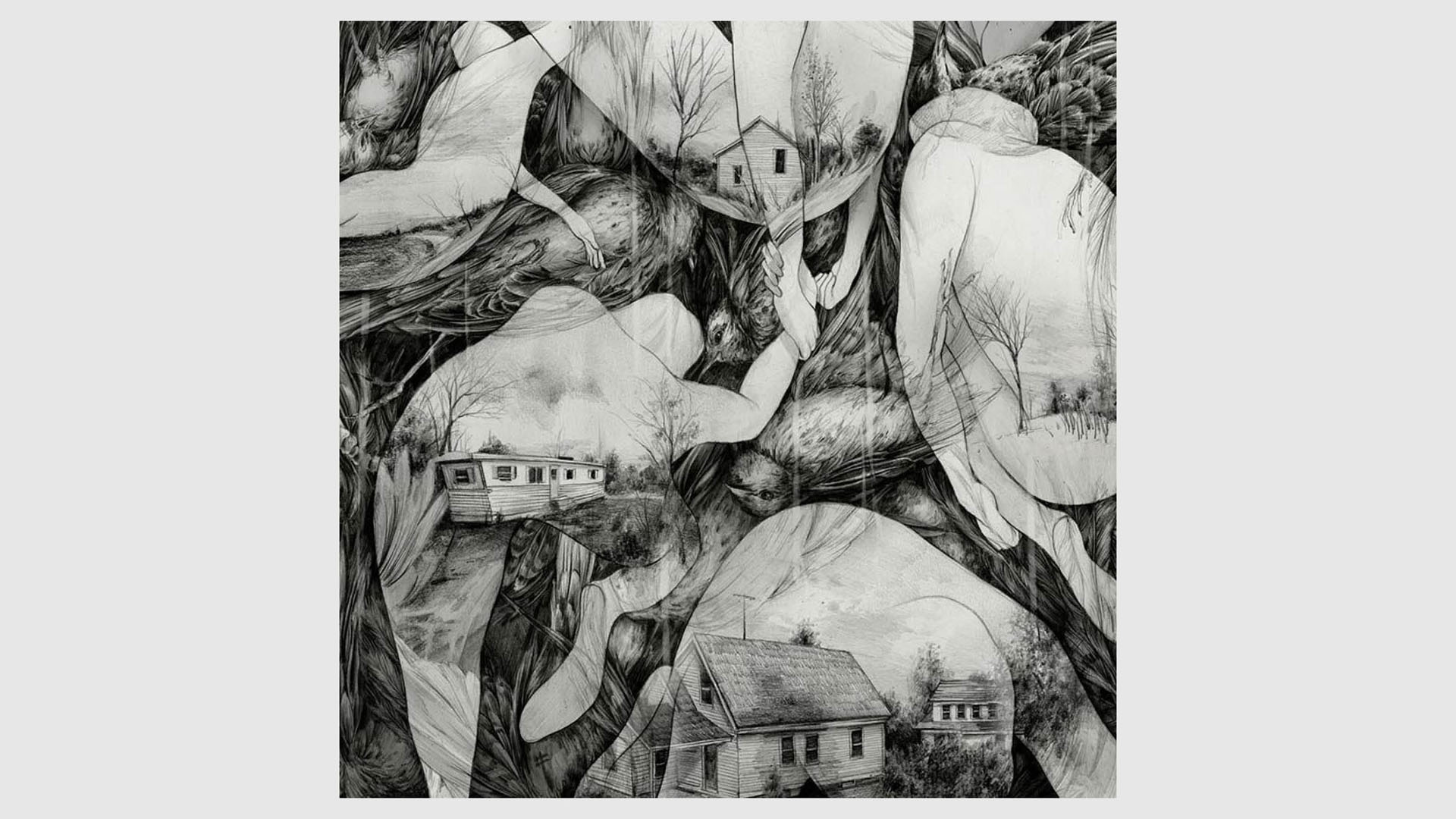

![[bonasso_1_desigualadadabajo]](../_IMGS/_JPG/bonasso_2_desigualdadadarriba.jpg)

Olvidar la violencia de las oligarquías del continente contra las clases subordinadas, o equiparar “los excesos de la dictadura” —el terrorismo de Estado— con las acciones de resistencia y lucha popular es, sin duda, un disparate. Y, sin embargo, el disparate ha cundido. Explicar por qué ha cundido es, quizás, menos difícil que intentar revertirlo.

La defensa urgente ya no de la historia, sino de la cordura, no pasa por idealizar a los protagonistas del campo de la izquierda, desde luego, ni por esconder bajo la alfombra de la conciencia los abusos y claudicaciones de los proyectos populares, sino por comprender —por no olvidar— las lacerantes condiciones de asimetría social que devinieron en conflictos, armados o no.

La memoria es, acaso, el mejor invento de la naturaleza. Y es por su carácter rebelde que la memoria es agredida.

A veces, la resistencia a este relato de la ultraderecha exige una voluntad ciclópea. Porque nos topamos con un hecho muy desagradable: una enorme cantidad de personas decide comprar el relato sin importar el escaso sustento que tiene en la evidencia. Es un cuento que satisface, a un tiempo, el rencor de la casta militar o las élites condenadas por ciertos procesos de justicia transicional —la Argentina es, sin duda, el país de la región con los mejores logros al respecto—; el rencor del racismo y el clasismo contenidos; el de los machos ofendidos por el poder ganado por las mujeres, y el de los sectores conservadores a los que les urgía “liberarse” del corsé de la “corrección política” y “la agenda woke”.

Es entonces que, para la salud de la esperanza, acude otro tipo de resistencia: la que se afinca en la cultura y en el arte, la que apela a la emoción, a veces más que a la razón, aquella que tiene que ver con la identidad. Y ese es el caso de la Argentina que visito. Sí, la izquierda partidista sopla con dificultad, presa de un pasmo del que no da señales de recuperarse. No sabe cómo contestar al fenómeno político que tiene enfrente. Un fenómeno que caerá en algún momento, por culpa de su propia inviabilidad como proyecto social, pero que antes de su caída hará mucho daño. Además, porque está enraizado en un proyecto internacional, donde una derecha radical se coordina y se retroalimenta. No está en la izquierda partidista de hoy, todavía dividida y aletargada, la respuesta al darwinismo social de Milei. Pero está en muchos otros lados. Está en las Abuelas de Plaza de Mayo, que hace unos días encontraron a un nieto más. Uno de esos chicos, hoy adulto, secuestrado por la dictadura que asesinó a sus padres. Allí ponen tiempo y compromiso los familiares, las abogadas y la sociedad solidaria, que celebra periódicamente los frutos humanitarios de una lucha que lleva décadas y aún sigue abierta. Muchos de ellos son también los que acompañan a los obreros o trabajadores despedidos por el “ajuste” de Caputo, Milei y Sturzenegger —macabro eufemismo que justifica la transferencia de capital de clases medias y trabajadoras a los bolsillos de las minorías privilegiadas—. La respuesta está en los médicos del Hospital Garrahan, pilar de la salud pública; está en los estudiantes y los docentes. Y está, sobre todo, en las jubiladas y los jubilados, que hoy hacen sus protestas los miércoles frente al Congreso, tal como las Madres hacían las suyas los jueves, incansables, alrededor de la Plaza de Mayo.

![[bonasso_2_desigualdadaarriba]](../_IMGS/_JPG/bonasso_1_desigualadadabajo.jpg)

Los viejos de esta sociedad son los que marcan hoy la reserva moral del país y son un ejemplo que conmueve al mundo. Y la respuesta está también, y notablemente, en la cultura. En un teatro argentino que resiste recortes y sigue ofreciendo imaginación y maestría. Está en las canciones, en el cine, en la ciencia.

Los afluentes de la memoria

Minutos antes de empezar a escribir estas reflexiones, el Flaco Spinetta ha entrado al departamento. Su voz melancólica, la que tuvo desde siempre —incluso cuando apenas había dejado la adolescencia y ya triunfaba con Almendra—, es un ejemplo de esa condición extraña con la que la especie humana desafía sus condenas: la memoria.

La memoria es siempre rebelde: no acepta los límites que nos impone la muerte. Nadar sabe mi llama la agua fría,/ y perder el respeto a ley severa, sentencia Quevedo en su inolvidable tributo a la permanencia. La memoria nos libera de las amarras de lo inmediato. Así, cuando Spinetta canta dentro de este espacio, se mezclan dos presentes: el suyo, cuando dejó registrado su reclamo, y el nuestro, que lo escuchamos desde el futuro.

La memoria, por alguna magia, también tiene que ver con el futuro.

La memoria es, acaso, el mejor invento de la naturaleza. Y es por su carácter rebelde que la memoria es agredida. La memoria incomoda la instalación de los relatos que les convienen a los poderosos. Para justificar, cíclicamente, planes económicos y políticos que perpetúen la concentración de poder y dinero en unas pocas manos privilegiadas, las élites necesitan agredir la memoria colectiva. Allí se reproducen los ideólogos del olvido, para torcer —con mayor o menor talento— los hechos históricos y atacar los íconos y símbolos que les dan identidad a los marginados, a los condenados de la tierra.

Es cierto: la historia en sí, inexorablemente, es un relato cargado de sesgos. Pero en la mayoría de sus episodios relevantes suele haber una dosis de evidencia suficiente como para poder acercarse a la verdad. Así, negar hoy Auschwitz es una infamia. Como negar los crímenes de Stalin. Como negar la represión de las dictaduras del Cono Sur que secuestraron, torturaron, asesinaron, robaron y violaron a los opositores políticos. Como negar el genocidio del pueblo palestino.

![[bonasso_3_negacionismo_recorte]](../_IMGS/_JPG/bonasso_3_negacionismo_azul_recorte.jpg)

Spinetta —que es la voz de Buenos Aires, lo he decidido— explicita en esta visita que hago la dulce misión de la memoria. Su sensibilidad es antagónica a la violencia y al discurso de odio que apuesta a dividir, otra vez, a argentinas y argentinos. Sus canciones, como el tango de Goyeneche o Pugliese —que los jóvenes han hecho suyo—, como la poesía de Alejandra Pizarnik o de Gelman, que se lee más que nunca, como las diabluras del Diego, son la prueba de que volverán tiempos mejores. En su nostalgia hay una lección, curiosamente, para el futuro. Así es que la memoria, por alguna magia, también tiene que ver con el futuro.

Pensar en Argenmex

Durante mi visita, tengo la suerte de verme involucrado en uno de los episodios de la memoria. La Embajada de México en Argentina, junto con la agrupación Hijas e Hijos del Exilio, presenta un libro donde he tenido el honor de participar: Pensar en Argenmex. Editado por la UNAM, producto de la generosa iniciativa de los académicos Eugenia Argañaraz (Argentina), Ulises Valderrama y Gemma Argüello Manresa (México), el libro reúne textos académicos que revisan partes de la producción literaria del exilio argentino en México. Esta publicación suma sus páginas a la cultura que resiste.

La literatura del exilio habla de una época y de preocupaciones que, en teoría, habían “quedado atrás”. Pero —y esto lo pensamos juntos a medida que transcurre la presentación— las mismas razones que llevaron a nuestros padres a rebelarse contra la imposición de un proyecto neoliberal-autoritario —el que promovió la dictadura de Videla— son las que hoy nos obligarían a posponer las tareas de la nostalgia y regresar a las exigencias de la responsabilidad cívica.

Tenemos un pie en cada orilla, la del origen y la del refugio, y un cuerpo suspendido sobre el río del tiempo.

Presentar un libro editado por la UNAM frente a tantos rostros argenmex fue recordar, una vez más, la generosidad de México para con el exilio argentino. Al que no sólo recibió, sino al que sigue escuchando; en los últimos tiempos, además, con especial énfasis en las voces de la segunda generación: esa generación puente que somos los hijos del exilio.

Digo puente porque la memoria trabaja de otra manera en nosotros: tenemos un pie en cada orilla. Guardamos una diferencia con nuestros padres que, en su mayoría, se quedaron en la orilla del origen —ya sea físicamente o con la imaginación—, y otra con nuestras hijas e hijos mexicanos: que son, sobre todo, eso: mexicanos.

Nosotros, en cambio, somos los más híbridos. Y no lo expreso como valor, sino como condición; una condición que me agrada, sin embargo: tenemos un pie en cada orilla, la del origen y la del refugio, y un cuerpo suspendido sobre el río del tiempo. Por ese cuerpo, nuestras hijas se trepan y alcanzan a vislumbrar aquel margen del cual partieron los abuelos, y preguntan sobre esa tierra y las circunstancias que los obligaron a escapar.

![[bonasso_4_hijas]](../_IMGS/_JPG/bonasso_4_hijas.jpg)

Minutos antes de la presentación de Pensar en Argenmex, es mi hijo, un chico mexicano de diecinueve años, quien suma argumentos emocionales a la esperanza. Ha encontrado en una vieja librería del centro de Buenos Aires un ejemplar de La memoria en donde ardía, novela de ficción de su abuelo, Miguel Bonasso, escrita en la colonia Roma de la Ciudad de México, en 1989. Un regreso que el autor hizo con la imaginación a su Ítaca añorada, aquella a la que todos dejamos atrás porque también es la tierra de la infancia. Y él resalta algo evidente que, sin embargo, hago patente por primera vez: “Es como tu Diario negro de Buenos Aires, habla de dos personas que vuelven al Buenos Aires que perdieron”. Dos generaciones —añadiría yo— cuyo regreso a lo que les fue arrebatado será, para siempre, una deuda imposible de saldar. Y entramos juntos, mis hijos mexicanos y yo, al encuentro de la banda argenmex en Buenos Aires.

![[bonasso_5_endondeardia]](../_IMGS/_JPG/bonasso_5_endondeardia.jpg)

![[bonasso_6_diarionegro]](../_IMGS/_JPG/bonasso_6_diarionegro.jpg)

Al día siguiente me reúno con Pablo Gershanik, otro niño eterno del exilio, como yo. Pablo es hijo de un militante de izquierda asesinado antes del golpe militar del ’76 por los grupos parapoliciales y terroristas de la ultraderecha. Ha desarrollado y ha llevado por el mundo un dispositivo maravilloso: las maquetas. A través de la elaboración de maquetas que reproducen un hecho traumático, la memoria encuentra maneras novedosas de asomarse al presente.

La maqueta exige la interacción de factores, protagonistas y contextos que complejizan la visión binaria original del hecho traumático (perpetrador-víctima) y añade nuevas perspectivas para abordar el pasado.

Hay un valor terapéutico en esas miniaturas y réplicas que materializan la memoria porque detonan mecanismos emocionales que no siempre se usan o aparecen tras el relato racionalizado.

La tribu de los que no olvidan

Muy confundido estará el que piense que la memoria es sólo nostalgia. La memoria es subversiva porque tiene una potestad sobre el presente. Así, tomada de la imaginación de estos buzos del pasado; de la literatura argenmex y otras tantas literaturas; de las resistencias políticas concretas; del orgullo identitario, resiste la Argentina de hoy los embates de este nuevo asalto a la concordia y la razón que encarna el gobierno “libertario”.

![[bonasso_7_fahrenheit]](../_IMGS/_JPG/bonasso_7_fahrenheit.jpg)

Así, mientras un dispositivo oficial usa recursos para despojar a la historia de sus contenidos y causas, la cultura las rescata. Y así como se puede escuchar alguno de los discursos delirantes de los funcionarios de La Libertad Avanza, anunciando una nueva cesión de la soberanía o una nueva manera de humillar al desposeído, una tribu dispersa pero consciente —que nos hace evocar a mujeres y hombres-libro de Fahrenheit 451— guarda, para mejores días por venir, la cultura, la identidad y la memoria colectiva.

•

![[ferraro_5_autor]](../_IMGS/_JPG/bonasso_8_autor.jpg)

Músico, narrador y periodista, FEDERICO BONASSO (Buenos Aires, 1967) es argentino-mexicano: hijo del exilio político, se quedó a vivir en el país que le dio refugio. Fundó la banda El Juguete Rabioso, donde ha sido vocalista y compositor, además de La Subversión, en cuya trayectoria ha colaborado con diversos artistas. Dirige Estudio Yubarta y compone música para cine. Es autor de las novelas Regreso a México y Diario negro de Buenos Aires; publica relato, poesía y artículos de opinión en revistas varias. En su actividad periodística se aboca a la relación entre ética y política, así como a la batalla ideológica entre izquierdas y derechas. Hace análisis político en el programa Narrativas con los periodistas Jesús Escobar y Ricardo Balderas; asimismo participa en el espacio de Julio Astillero.