Animales guardianes

Visita al Museo Popol Vuh en Guatemala

LITERATURA Y STREAMING

Por Érika Mejía Sandoval y Betty Bitter Bow | Agosto de 2024

La sonrisa era permanente y su capa alada no lucía la típica transparencia de membrana, sino una solidez de piedra. Su estilo y atuendo, medio antropomorfos, se debían a un cincel con idea maya de las cosas. Cientos de años después, la escultura fue a dar al Popol Vuh, uno de los museos de la Universidad Francisco Marroquín, en la capital de Guatemala. Estábamos determinadas a visitarlo sí o sí antes de volver al aeropuerto y partir volando como zotz –entusiastas por cualquier término en su lengua, por los usos del español de la región y por todo lo maya que se agitaba a la redonda.

La sonrisa era permanente y su capa alada no lucía la típica transparencia de membrana, sino una solidez de piedra. Su estilo y atuendo, medio antropomorfos, se debían a un cincel con idea maya de las cosas. Cientos de años después, la escultura fue a dar al Popol Vuh, uno de los museos de la Universidad Francisco Marroquín, en la capital de Guatemala. Estábamos determinadas a visitarlo sí o sí antes de volver al aeropuerto y partir volando como zotz –entusiastas por cualquier término en su lengua, por los usos del español de la región y por todo lo maya que se agitaba a la redonda.

Decidimos viajar al corazón de Mesoamérica un poco por reencontrarnos con nuestro animal simbólico, aunque eso lo supimos ya que habíamos vuelto a casa. En Guatemala, la mitología popular dicta que el animal simbólico representa el espíritu protector de una persona: es su nahual. Y la protección del nahual siempre estuvo ahí, en forma de lección y caminata, de volcanes y niebla, de vaso humeante de atol de maíz bajo la llovizna del monzón y el arco de Santa Catalina a la medianoche, de vianda callejera y carcajada rebotando como un pedrusco sobre la superficie del lago Atitlán. No habíamos preparado una hoja de ruta, para variar. Siempre hemos sido así, de último minuto nos dejamos caer en la telaraña del azar. Lo que sí sabíamos era nuestra parada final: el museo Popol Vuh. Fue una corazonada que tuvimos, fue la música ancestral y mítica encerrada en esas tres sílabas que nos prometía una huella indeleble en la memoria. Esa mañana viajamos en taxi desde Antigua a la ciudad de Guatemala y llegamos al campus de la universidad. Luego fue tener el museo frente a nosotras y la emoción de haber encontrado el tesoro señalado en el mapa.

Decidimos viajar al corazón de Mesoamérica un poco por reencontrarnos con nuestro animal simbólico, aunque eso lo supimos ya que habíamos vuelto a casa. En Guatemala, la mitología popular dicta que el animal simbólico representa el espíritu protector de una persona: es su nahual. Y la protección del nahual siempre estuvo ahí, en forma de lección y caminata, de volcanes y niebla, de vaso humeante de atol de maíz bajo la llovizna del monzón y el arco de Santa Catalina a la medianoche, de vianda callejera y carcajada rebotando como un pedrusco sobre la superficie del lago Atitlán. No habíamos preparado una hoja de ruta, para variar. Siempre hemos sido así, de último minuto nos dejamos caer en la telaraña del azar. Lo que sí sabíamos era nuestra parada final: el museo Popol Vuh. Fue una corazonada que tuvimos, fue la música ancestral y mítica encerrada en esas tres sílabas que nos prometía una huella indeleble en la memoria. Esa mañana viajamos en taxi desde Antigua a la ciudad de Guatemala y llegamos al campus de la universidad. Luego fue tener el museo frente a nosotras y la emoción de haber encontrado el tesoro señalado en el mapa.

![[popol_1_rumbo]](../_IMGS/_JPG/popol_1_rumbo.jpg)

![[popol_1.5_mapa]](../_IMGS/_JPG/popol_1_5_mapa.jpg)

El murciélago de orejas enormes extendía las alas, bien fiero, y nos mostró los colmillos y molares cónicos en una sonrisilla de complacencia –¿te fijaste?– cuando le hicimos aquella caravana doncellezca, entre broma y broma. El gesto fue nuestra disculpa por haber llegado tarde, aunque justo a tiempo para recorrer sus dominios a toda velocidad, antes de que plegara las alas y nos cerrara las puertas. Pero no podía regañarnos mucho el señor guardián, pues a fin de cuentas llegamos a esas horas porque compartimos cierta cualidad de los vespertilios: la de avivarse al atardecer, y esa es una costumbre que nos acompañó en todo el viaje a tierras centroamericanas, para bien y para mal.

El murciélago de orejas enormes extendía las alas, bien fiero, y nos mostró los colmillos y molares cónicos en una sonrisilla de complacencia –¿te fijaste?– cuando le hicimos aquella caravana doncellezca, entre broma y broma. El gesto fue nuestra disculpa por haber llegado tarde, aunque justo a tiempo para recorrer sus dominios a toda velocidad, antes de que plegara las alas y nos cerrara las puertas. Pero no podía regañarnos mucho el señor guardián, pues a fin de cuentas llegamos a esas horas porque compartimos cierta cualidad de los vespertilios: la de avivarse al atardecer, y esa es una costumbre que nos acompañó en todo el viaje a tierras centroamericanas, para bien y para mal.

El Museo Popol Vuh se formó a partir de la enorme colección de objetos arqueológicos prehispánicos que Jorge y Ella Castillo donaron a los guatemaltecos en 1978. Parte de la grandeza maya está ahí, inconmovible frente al devenir del tiempo. Y de entre todos los tesoros que van surgiendo al paso, hay una reproducción del Códice Dresde. El manuscrito pictórico, elaborado a manera de un biombo de papel, trata asuntos adivinatorios ocultos en el sistema ritual. Es cosmovisión, astronomía y método calendárico: el ciclo venusino y las deidades, tablas lunares, profecías, fechas, diluvios, ceremonias de año nuevo y de ciclos agrícolas. No falta quien cree que incluso contiene una sección dedicada al planeta Marte.

El Museo Popol Vuh se formó a partir de la enorme colección de objetos arqueológicos prehispánicos que Jorge y Ella Castillo donaron a los guatemaltecos en 1978. Parte de la grandeza maya está ahí, inconmovible frente al devenir del tiempo. Y de entre todos los tesoros que van surgiendo al paso, hay una reproducción del Códice Dresde. El manuscrito pictórico, elaborado a manera de un biombo de papel, trata asuntos adivinatorios ocultos en el sistema ritual. Es cosmovisión, astronomía y método calendárico: el ciclo venusino y las deidades, tablas lunares, profecías, fechas, diluvios, ceremonias de año nuevo y de ciclos agrícolas. No falta quien cree que incluso contiene una sección dedicada al planeta Marte.

Cuando le preguntamos por la pronunciación fidedigna de “Popol vuh” a la recepcionista del museo –quizá arqueóloga–, nos dijo que la h era muda, una coincidencia con lo que conocemos, y enseguida emitió muestra de aspiración de esa h final, que más bien sonaba ya como una /j/, y mencionó que hay quienes pronuncian la v como una /u/, e incluso lo escriben con doble v: “Popol wuh” (o “wuj”, me imagino). Nosotras alegamos que el policía de la entrada en el piso 1 lo había referido como /popol buf/, y así lo estuvimos practicando mientras subíamos en el elevador hasta el piso 3, haciendo boca de piquito y calando la salida del aire, a punto de la sibilancia si nos poníamos enfáticas, pero ella –quizá lingüista– nos aclaró que el poli no sabía. Yo me pregunté en silencio si eso sería posible a estas alturas de la apertura cultural o si acaso la /f/ se desprendía de la convivencia multilingüe de veintipico de variantes en la zona. Ya ves, por cierto, que para comentar la nota luego de saber de dónde los visitábamos, la recepcionista nos habló de su esposo chilango, quien habiendo habitado desde niño en la ciudad guatemalteca ahora recuperaba el acento a la menor provocación –entiéndase convivir con el origen, o sea, cada que los hablantes de su lugar de nacimiento iban a visitarlo de repente y en familia.

Cuando le preguntamos por la pronunciación fidedigna de “Popol vuh” a la recepcionista del museo –quizá arqueóloga–, nos dijo que la h era muda, una coincidencia con lo que conocemos, y enseguida emitió muestra de aspiración de esa h final, que más bien sonaba ya como una /j/, y mencionó que hay quienes pronuncian la v como una /u/, e incluso lo escriben con doble v: “Popol wuh” (o “wuj”, me imagino). Nosotras alegamos que el policía de la entrada en el piso 1 lo había referido como /popol buf/, y así lo estuvimos practicando mientras subíamos en el elevador hasta el piso 3, haciendo boca de piquito y calando la salida del aire, a punto de la sibilancia si nos poníamos enfáticas, pero ella –quizá lingüista– nos aclaró que el poli no sabía. Yo me pregunté en silencio si eso sería posible a estas alturas de la apertura cultural o si acaso la /f/ se desprendía de la convivencia multilingüe de veintipico de variantes en la zona. Ya ves, por cierto, que para comentar la nota luego de saber de dónde los visitábamos, la recepcionista nos habló de su esposo chilango, quien habiendo habitado desde niño en la ciudad guatemalteca ahora recuperaba el acento a la menor provocación –entiéndase convivir con el origen, o sea, cada que los hablantes de su lugar de nacimiento iban a visitarlo de repente y en familia.

En la cosmovisión maya, los animales tienen un papel estelar, no sólo poseen poderes extraordinarios, también ofrecen a los humanos el alimento, la vestimenta, los instrumentos y las herramientas para sobrevivir. Además, permiten conocer los designios de los dioses, sanar enfermedades, aumentar la energía sexual y bélica, derrotar al enemigo y manifestarse en la dimensión onírica. El tiempo, la música y los dioses no se entienden sin su relación con la fauna. El perro, el venado, el cacomiztle, el coyote, el quetzal, la tuza, el jaguar, la mariposa nocturna están por todas partes: en el inframundo, en el cielo, en la noche, en las estrellas, en las flores y en las tormentas. Todos son guardianes de lo que vemos pero, sobre todo, de lo que no vemos.

En la cosmovisión maya, los animales tienen un papel estelar, no sólo poseen poderes extraordinarios, también ofrecen a los humanos el alimento, la vestimenta, los instrumentos y las herramientas para sobrevivir. Además, permiten conocer los designios de los dioses, sanar enfermedades, aumentar la energía sexual y bélica, derrotar al enemigo y manifestarse en la dimensión onírica. El tiempo, la música y los dioses no se entienden sin su relación con la fauna. El perro, el venado, el cacomiztle, el coyote, el quetzal, la tuza, el jaguar, la mariposa nocturna están por todas partes: en el inframundo, en el cielo, en la noche, en las estrellas, en las flores y en las tormentas. Todos son guardianes de lo que vemos pero, sobre todo, de lo que no vemos.

La tierna redondez de las orejas, como si fuera un ratoncito de malas, es risible en un ser de la noche, ¿no se te hace? Al menos queda un poco fuera de lugar en Xibalbá y si además le hacemos caso al prejuicio cosmogónico de villanía con el que hemos percibido a figuras como Qaaw’a Sotz’. La gente en el museo intuye esa ternura celadora, o la adivina en sueños: son las deidades cuchicheando. ¡Y qué tal las pistas que distinguimos desde la primera sala de exhibición! La ruta y los límites para apreciar las obras estaban señalados en el suelo con una figura emblemática: huellas felinas, las de jaguar. Porque el eje de la curaduría era de animales: había vasos y vasijas, recipientes varios en exposición, metates y otros utensilios domésticos o abalorios de personas coronados con animales en funciones protectoras, divinas o de representación. Y sucedió que, días antes, subimos y bajamos duplicando absurdos trazos en las calles y cruces de Antigua –como atrapadas por la ciudad en un mapa indeciso, alguna fase, o la malevolencia indescifrable de un juego de video–, en busca de hotel vacante y un bar repleto cuando el pueblo está de fiesta, pero mejor acabamos descubriendo, por acaso, que tu nahual de nacimiento era el jaguar. Con alegre descaro me confesaste que envidiabas mi suerte cuando me dijeron que las personas al amparo de tz’i’, como yo, se debían al coyote. Pero luego supiste quién te regalaba su perfil, y ¡balam!: el poder del cielo, que además es nocturno en su pelaje, va muy ágil por la senda que él mismo ilumina. Entonces te hiciste de una jadeíta grabada con su efigie en la tienda de glifos para llevar y así traerla a mano. Obvio, tu nahual nos condujo hasta las huellas del museo al día siguiente.

La tierna redondez de las orejas, como si fuera un ratoncito de malas, es risible en un ser de la noche, ¿no se te hace? Al menos queda un poco fuera de lugar en Xibalbá y si además le hacemos caso al prejuicio cosmogónico de villanía con el que hemos percibido a figuras como Qaaw’a Sotz’. La gente en el museo intuye esa ternura celadora, o la adivina en sueños: son las deidades cuchicheando. ¡Y qué tal las pistas que distinguimos desde la primera sala de exhibición! La ruta y los límites para apreciar las obras estaban señalados en el suelo con una figura emblemática: huellas felinas, las de jaguar. Porque el eje de la curaduría era de animales: había vasos y vasijas, recipientes varios en exposición, metates y otros utensilios domésticos o abalorios de personas coronados con animales en funciones protectoras, divinas o de representación. Y sucedió que, días antes, subimos y bajamos duplicando absurdos trazos en las calles y cruces de Antigua –como atrapadas por la ciudad en un mapa indeciso, alguna fase, o la malevolencia indescifrable de un juego de video–, en busca de hotel vacante y un bar repleto cuando el pueblo está de fiesta, pero mejor acabamos descubriendo, por acaso, que tu nahual de nacimiento era el jaguar. Con alegre descaro me confesaste que envidiabas mi suerte cuando me dijeron que las personas al amparo de tz’i’, como yo, se debían al coyote. Pero luego supiste quién te regalaba su perfil, y ¡balam!: el poder del cielo, que además es nocturno en su pelaje, va muy ágil por la senda que él mismo ilumina. Entonces te hiciste de una jadeíta grabada con su efigie en la tienda de glifos para llevar y así traerla a mano. Obvio, tu nahual nos condujo hasta las huellas del museo al día siguiente.

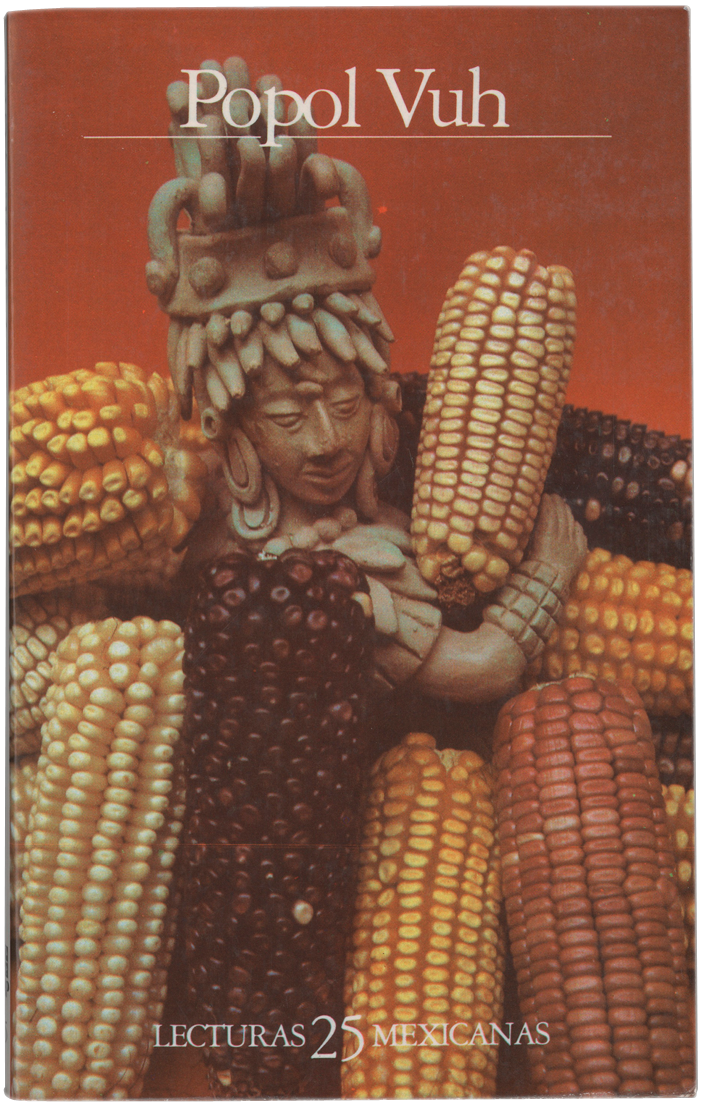

El museo toma su nombre del libro sagrado de los mayas: el Popol Vuh, es el texto más importante de esta civilización conservado hasta nuestros días. Su extraordinario contenido histórico y mitológico, además de sus cualidades literarias, lo colocan junto a grandes obras épicas como La Ilíada, La Odisea o El Ramayana. El Popol Vuh es mucho más que un registro histórico, es, como afirma Alan J. Christenson, una declaración universal sobre la naturaleza del mundo y el papel del ser humano en él.

El museo toma su nombre del libro sagrado de los mayas: el Popol Vuh, es el texto más importante de esta civilización conservado hasta nuestros días. Su extraordinario contenido histórico y mitológico, además de sus cualidades literarias, lo colocan junto a grandes obras épicas como La Ilíada, La Odisea o El Ramayana. El Popol Vuh es mucho más que un registro histórico, es, como afirma Alan J. Christenson, una declaración universal sobre la naturaleza del mundo y el papel del ser humano en él.

En cada vuelta de sala en el museo, nos encontramos cuadros sobre las peripecias de Hunahpú e Ixbalanqué, dibujos a tinta del artista guatemalteco Guillermo Grajeda Mena interpretando el Popol Vuh. De los “Animales fantásticos” –como se llama la exposición–: “la fauna en la cosmovisión maya”, se leía uno u otro elemento con el que se les asocia y a través de los cuales se concibe, establece y activa el universo; y cómo no, si por ahí una cédula museográfica refería incluso a un heredero del dios olmeca y primerísimo dragón: Ha’al K’uh, el de cejas flamígeras, extravagantes, bífida lengua y es dios de la lluvia, o sea Chaahk por estos lares. Y vaya que la lluvia nos ha acompañado estos días, en meros chipichipis o furiosos chubascos, y en una de esas se desdobla en un relámpago sagrado con buen presagio.

En cada vuelta de sala en el museo, nos encontramos cuadros sobre las peripecias de Hunahpú e Ixbalanqué, dibujos a tinta del artista guatemalteco Guillermo Grajeda Mena interpretando el Popol Vuh. De los “Animales fantásticos” –como se llama la exposición–: “la fauna en la cosmovisión maya”, se leía uno u otro elemento con el que se les asocia y a través de los cuales se concibe, establece y activa el universo; y cómo no, si por ahí una cédula museográfica refería incluso a un heredero del dios olmeca y primerísimo dragón: Ha’al K’uh, el de cejas flamígeras, extravagantes, bífida lengua y es dios de la lluvia, o sea Chaahk por estos lares. Y vaya que la lluvia nos ha acompañado estos días, en meros chipichipis o furiosos chubascos, y en una de esas se desdobla en un relámpago sagrado con buen presagio.

Al final de la exhibición de seres mitológicos, cuchillas y puntas de obsidiana, urnas funerarias, hombres, mujeres y diosas y dioses del cacao, hay una breve sección de arte virreinal que remata con una enorme imagen de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe siempre está en los rincones más inesperados del mundo, es toda una rockstar. La última vez que la vi fue en la mina de Zipaquirá, Colombia, en la Catedral de Sal, estaba en un pequeño nicho iluminado apenas por un haz de luz amarillenta, escondida entre los muros infranqueables de esa parte de América.

Al final de la exhibición de seres mitológicos, cuchillas y puntas de obsidiana, urnas funerarias, hombres, mujeres y diosas y dioses del cacao, hay una breve sección de arte virreinal que remata con una enorme imagen de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe siempre está en los rincones más inesperados del mundo, es toda una rockstar. La última vez que la vi fue en la mina de Zipaquirá, Colombia, en la Catedral de Sal, estaba en un pequeño nicho iluminado apenas por un haz de luz amarillenta, escondida entre los muros infranqueables de esa parte de América.

¿Habría un zanate en alguna sala del museo?, ¿tal vez representado en una almena, una gárgola?, ¿sobrevolando el mapa de la zona? Desde ciertos escondites del continente podría surgir en el dosel de la selva, inesperadamente, y hablar de esa otra historia de nahuales por la que llegamos, en primer lugar, a Antigua.

¿Habría un zanate en alguna sala del museo?, ¿tal vez representado en una almena, una gárgola?, ¿sobrevolando el mapa de la zona? Desde ciertos escondites del continente podría surgir en el dosel de la selva, inesperadamente, y hablar de esa otra historia de nahuales por la que llegamos, en primer lugar, a Antigua.

![[popol_avesazules]](../_IMGS/_JPG/popol_2_avesazules.jpg)

![[popol_avesperfil]](../_IMGS/_JPG/popol_3_avesperfil.jpg)

![[popol_reptiles]](../_IMGS/_JPG/popol_4_reptiles.jpg)

![[popol_dios]](../_IMGS/_JPG/popol_6_dios.jpg)

![[popol_vasijas]](../_IMGS/_JPG/popol_10_vasijas.jpg)

![[popol_guerreros]](../_IMGS/_JPG/popol_5_guerreros.jpg)

![[popol_perrito]](../_IMGS/_JPG/popol_8_perrito.jpg)

![[popol_perritos]](../_IMGS/_JPG/popol_9_perritos.jpg)

![[popol_dresde_RECORTARTV]](../_IMGS/_JPG/popol_11_dresde_recortartv.jpg)

![[popol_rockstar_antepenultima]](../_IMGS/_JPG/popol_16_rockstar_antepenultima.jpg)

![[popol_zotspenultima]](../_IMGS/_JPG/popol_17_zotspenultima.jpg)

![[popol_huellas_ultimisima]](../_IMGS/_JPG/popol_18_huellas_ultimisima.jpg)

•

· El Popol Vuh está disponible en distintas ediciones e idiomas en la Biblioteca Vasconcelos y diversas salas de la Biblioteca de México, así como en versión de braille y de audio en la Sala para Personas con Discapacidad Visual.

· Todas las fotografías tomadas en el museo son de Betty Bitter Bow.

BETTY BITTER BOW y ÉRIKA MEJÍA SANDOVAL editan la revista Biblioteca de México: De Ciudadela a Vasconcelos.