I

Si de jóvenes Pato me sedujo amistosamente fue por sus palabras.

—¿Has cachado lluvia? —fue lo primero que me preguntó cuando nos conocimos.

—¿Qué insinúas? —le respondí.

—Soy poeta —reviró.

Pero eso fue antes, cuando éramos apenas el proyecto de un futuro, que en mi caso se estructuraba bajo la consigna del “si quieres vivir largo, hazlo con moderación”; y en el suyo: “vivir no admite chiquiteos”.

Antes... Lo recuerdo como si pudiera ver mi propia imagen invertida en un espejo ahora quebrado. Y sin embargo... Llegaba cada lunes a la oficina donde hacíamos nuestro servicio social de arqueólogos en ciernes, profesión que él arrojó al olvido cuatro años después. Nos saludábamos y me retenía con su guasa y sus adulaciones hasta dejarme apertrechado entre el descuido de mis labores y la crónica de sus aventuras de fines de semana, jactándose de sus correrías por los bajos fondos, en antros y callejones al azar. Admito que cierto gozo me transmitía al contarme sus experiencias, que en mí se replicaban como un deleite fantasioso pero de lejana realización.

Yo le decía:

—Pato, controla tus excesos. Tienes que tener disciplina. ¿Qué, no piensas en ser alguien, formarte una carrera? —Él me veía como si le estuviera ofreciendo un acertijo; enseguida esbozaba una media sonrisa en la que se fusionaban, estoy seguro, burla y desdén por mis consejos.

—Eres un matadito en tu forma de vivir —me decía.

—Yo no me expondría yendo por esos lugares —le argumentaba yo—, con toda esa gente desconocida; así nada más, bebiendo, drogándote, dilapidando el tiempo en promiscuidades y siendo lo que no eres.

Ahora que lo tengo frente a mí, corroboro que yo tenía razón: malgastando su vida por lo que no podría ser. Nunca. ¡Porque no lo es! Diga lo que diga, no lo es. Lo escucho y lo compruebo, ahora que lo veo cara a cara, después de tantos años.

En aquellos tiempos, tiempos de juventud, nos unía un sentido de fraternidad, rasposa a veces pero fraternidad al fin; una atracción física mutua, que él me expresaba y a la que yo quizá por una especie de exagerada precaución nunca di el sí de la correspondencia; y el ímpetu de la competencia a razón de un enamoramiento en común por Cecilia. Cuando nos reuníamos, dos o tres veces por semana después de salir de la oficina, en mucho quemábamos las horas hablando de ella.

—¿Ya aceptó salir contigo? —me preguntaba Pato.

—Ella no es de las que cede a la primera —le respondía yo.

—Es mojigata —aseguraba él—. Conmigo va a caer redondita en cuanto de veras le meta combustible a mi trato con ella.

Como andaba ya en su obcecación de ser poeta, Pato aprovechaba también para mostrarme sus escritos. Sacaba una libreta de una mochila y sin preguntarme si me interesaba oírlo se ponía a leer. Lo escuchaba sin interrumpirlo. Una vez que terminaba, le señalaba lo que yo consideraba aciertos y desaciertos, o mi percepción de “incomprensible” a sus poemas. Él fijaba su mirada en la mía y enseguida moldeaba un gesto de indiferencia.

Anoche, le mostré algunos de los textos que David ha estado escribiendo a lo largo de los años, piezas que ha ido pergeñando con las pocas horas que ha podido sustraer de sus compromisos profesionales. Textos donde no hay nada de otros, ¡solo de él! ¿Y qué me dijo cuando le pregunté su opinión?:

—¡Están bien, dile a David que le siga!

—¿Pero qué más?, dime algo más —le exigí con irritación ante su parquedad. Me respondió con un dejo de petulancia:

—El estilo es algo que se adquiere con los años. Es un proceso interno —dile eso a David—, un proceso interno en el que te rompes o al que le vas encontrando sus simetrías.

¡Proceso interno, a la chingada!

No soporto su arrogancia, pura amargura a fin de cuentas. No tolero a la gente que disfraza su amargura. Pato le llama literatura a sus experimentos náufragos, y así se ha procurado atención de los demás. Estos días que ha estado de visita no hace otra cosa que presumir de su vida y su consecuente recreación ficticia, de cierto ruido que ha conseguido con ello en el mundillo literario. ¡Como si solo a él le hubieran ocurrido situaciones o sucesos merecedores de ser narrados! A nosotros también nos han pasado cosas. ¿Y qué? ¿Cuándo, cuándo lo hemos andado contando? ¿Cuándo ha pretendido David vaciar la fragilidad de lo cotidiano en un intento ficcional? ¿Cuándo puso por escrito que tuvo un colapso pulmonar y lo tuvieron que operar?; ¿que la cirugía se complicó porque agarró una infección y tuvieron que introducirle una especie de aguja, algo parecido a una pinza de metal para picarle la espina dorsal?

Los médicos le decían: “tiene que tener paciencia, dormir boca abajo, luego hacia arriba. Reposo absoluto”. Y yo cuidándolo a todas horas.

Pato piensa que sólo a él le ha pasado algo, algo digno de ser narrado por escrito. Cuando le conté en una carta que David empezaba a dar muestras de talento para la escritura, me contestó diciendo: “¿de veras? ¿Y no será muy tarde para pasar de dentista a escritor?”.

Ahora le ofrezco un trago. Me dice:

—Gracias, Angelito, de preferencia que sea un tequila.

Al tomar el primer sorbo, chasquea la lengua y enseguida se acomoda en pose circunspecta, como si estuviera dispuesto a escucharme realmente. ¡Como si no estuviera haciendo otra cosa más que apurar el tequila para pedirme que le sirva más!

El día que llegó a esta casa dediqué la tarde a pasearlo por algunos sitios de la ciudad. ¡Fingía un gran gusto! Se la pasó comparando algunos barrios y calles con ciudades europeas que él conoce. Quería jactarse de que ha viajado más que yo. Quedé agotado. Eso me pasa por amable.

Hace dos días, ya de noche, estuvimos platicando después de cenar. David, que durante la visita de Pato se ha mantenido lo más distante posible, intentó incorporarse a nuestra charla. Pato y yo no parábamos de hablar, y fue evidente la incapacidad y frustración de David por no poder sumarse a la conversación. Nos veía reír a momentos y no lo aguantó; se levantó de la silla, sin despedirse y se fue a dormir. ¡No soportó vernos platicar y reír juntos como amigos! David cree que sólo él puede hacerme reír, en la intimidad.

Cuando se aseguró de que David había entrado en la recámara, Pato volteó a verme, y, con tono de intriga, me preguntó:

—¿Eres feliz con él? ¿Cogen rico?

Me negué a responder a sus preguntas con un simple:

—¡Ay, Pato, tú no cambias!

Durante esa charla, Pato insistía en hablar de cosas del pasado. Entonces yo dije:

—No quiero saber nada de eso, Pato —se me vino a la mente la imagen de Gabriela y pensé en cómo he querido borrarla por completo de mí.

—¿Pero en serio no te da curiosidad saber que ha sido de Gabriela?, ¿en dónde está?, ¿si se casó o se mudó de ciudad? —me preguntó.

Corté de tajo con su interrogatorio y le pregunté:

—¿Tienes várices?

—¿Várices? —dijo, fingiendo extrañamiento, simulando como siempre. Estiré una pierna, me arremangué el pantalón y le dije:

—Mira, yo sí tengo. David y yo tenemos muchas várices.

Sonrió, pero sé que muy dentro de él se burlaba a carcajadas.

—Sé que las várices les salen más a las mujeres, ¿o no? —dijo.

—¡No!, mira todas las que tengo. David también tiene muchas. Y vamos a tener más.

Entonces sí se carcajeó ya sin contención. Pensé en que así se ha de haber carcajeado de mí durante toda la vida.

Muchas veces he soñado que muere. Muchas veces he soñado que por fin muere. Muchas veces he soñado que muere porque se lo merece. Muchas veces he soñado que muere y a nadie le importa una chingada. Una vez se lo hice saber en un mensaje: “Pato, te soñé. Soñé que te morías”. Y le mentí cuando además agregué: “en el sueño traté de convencerte de que no era tiempo de morir. Te decía: Patito, ¡tienes tantas cosas que hacer todavía!”.

Nunca me respondió.

Antes no fui como soy ahora. Y él lo sabe. Tiempo después de nuestro mutuo y fallido enamoramiento de Cecilia —que a él se le olvidó a los pocos meses como si hubiera sido solo una calentura—, consideré incluso la posibilidad de casarme con Gabriela, con quien sostuve una relación de dos años. Desistí de ello, después de que tuve un encuentro sexual fortuito con un chico. Y sí, fui yo quien sin darle mayores explicaciones a Gabriela terminé mi relación con ella. Su rostro desencajado, sus ojos anegados cuando le hice saber mi decisión de ya no continuar juntos reaparecen a veces en mi memoria como una autoinfligida recriminación.

—¿Pero por qué? —me preguntaba ella, con el habla quebrada.

—¡Porque así son las cosas! —me limitaba a contestarle.

Vivo donde vivo y con quien vivo, lejos del pasado, porque no soportaría que ella me encontrara. Me han dicho que me ha buscado. Una vez Pato mismo me dijo por teléfono:

—Me encontré a una amiga de Gabriela aquí en la Ciudad de México, me pidió tu correo electrónico y se lo di.

Al poco tiempo recibí varios mensajes de Gabriela, que borré sin siquiera terminar de leerlos.

A Pato lo odio porque no entiende lo que significa la gran vergüenza de haber sido lo que no se es.

—A veces se vive de lenguajes prestados, de asuntos que no son de nuestra incumbencia —le dije durante aquella conversación telefónica—. Eres un traidor, ¿por qué das información mía a gente que no me interesa? Vives de gestos ajenos, del pasado de los demás, ¡de lenguajes prestados! Tus palabras, todo tú, son lenguaje prestado.

—Peor todavía, a veces vivimos vidas prestadas —me respondió, riéndose—. Dijo “vivimos”, recalcando esa palabra con saña. Sé que lo que me quiso decir fue:

—Tú vives una vida falsa, que no te pertenece. David te ha hecho creer que te da el permiso de vivir, que te presta tu vida.

Ahora que me mira y se queda en silencio recuerdo, recuerdo lo que años atrás me decía:

—Tú y yo tenemos una conexión. A veces puedo sentir lo que estás pensando. A veces puedes sentir lo que estoy pensando.

Insinuaba que somos iguales.

Ayer durante la comida David dijo:

—La gente no me soporta porque me gusta poner el dedo en la llaga. No entienden que poner el dedo en la llaga es terapéutico.

Y Pato le dijo:

—Si eso te sirve para curar tus propias llagas, qué bien.

Al oírlo, David se puso rojo de ira y se le veía sofocado. Empezó a toser. Respiraba con dificultad. Creí que le daría un infarto.

Teníamos poco tiempo de vivir juntos David y yo cuando le presenté a Pato. Días después me comentó David que había tenido un sueño erótico con él. Al poco tiempo de aquel encuentro David y yo nos fuimos de la Ciudad de México. Dejamos de vernos Pato y yo. Durante años, hablábamos solo por teléfono. Hasta ahora que vino a visitarnos. En mala hora le dije que sí cuando me envió un mensaje diciéndome: “¿te gustaría que te visitara?”

Ojalá hubiera sido siempre solo una voz por teléfono.

Ahora lo veo cómo da el último sorbo de tequila, pone el caballito en la mesa, se queda unos minutos quieto, como petrificado. De repente abandona su estatismo y me espeta, sí, me espeta:

—¿Y la novela que me dijiste que David había empezado a escribir?

—Le puso punto final y no la ha dado a leer a nadie —le respondo—, dice que la dejó reposar un tiempo. Solo me mencionó el título. Le puso Sombras rotas. Tal vez necesite de un lector como tú.

—¡Sombras negras! —dice con júbilo—, ¡título sublime!

—¡Dije Sombras rotas!

—¡Da igual! ¡Soberbio título! —responde entre risitas.

Me pregunta para burlarse. Lo sé. Como si yo no supiera que todo lo que él ha escrito no es más que retacería, pastiches, plagios. Y que si sus libros han tenido cierta aceptación ha sido gracias al arribismo con que se maneja.

Ahora solo quiero que se vaya, como dijo que lo hará mañana, y que no vuelva. Quiero estar en paz. Vivir en paz.

Con su indiferencia o con sus arrogantes comentarios, el muy cabrón podría provocarle a David un infarto. Sólo ha venido porque quiere impresionarnos. Y sigue siendo un muerto de hambre. Ni siquiera se ha preocupado por ganarse una forma de seguridad. Ni siquiera tiene casa propia. Se dice artista para estar sobre los demás. ¡Artista! “No, mijito”, ya se lo decía yo desde que éramos unos jovencitos, “a ti el arte no te está esperando. Y para poder comer tienes que perrearla como todo el mundo”. Así se lo decía desde antes, cuando sólo se dedicaba a exhibirse y a andar intoxicado al menor antojo. Sólo ha venido a impresionarnos. Me doy cuenta por su forma de verme, de ver a David; en el modo como ha andado inspeccionando cada habitación, cuchicheando críticas por el tamaño de la casa, inmensa según él; por los muebles y hasta por el color de las paredes.

—Mira esta casa, imbécil, mírala bien, en todo lo que significa: años de trabajo, de dedicación, de responsabilidad; al menos yo, nosotros, sí tenemos un resguardo —he estado varias veces a punto de gritarle al ver su proceder de perito. En cambio le he confiado:

—Terminó David de pagar la casa y puso las escrituras a mi nombre.

Estalló en una risa, que sentí sanguinaria. Y tuve el impulso de pedirle que se marchara de inmediato. Ya no permitiré más burlas, pensé, conteniendo mi rabia.

—Me invitas otro tequila, Angelito —me dice.

Le pongo la botella sobre la mesa:

—Toda tuya, Pato.

Veo su avidez al tomar la botella y llenar de nuevo su caballito. Chasquea la lengua como la de un reptil. Creo ver en ese gesto, ansioso, vampiresco, lo que ha sido su vida. Y pienso: “míralo. La hiena, la carroñera. En cambio yo, me he empeñado en tener una vida digna; todo lo que he querido es tener una vida íntegra. Quizá no lo he conseguido del todo pero yo al menos tengo una casa. Al menos tengo un carro. Al menos tengo una carrera. Al menos no ando causando conmiseración”. No seguiré permitiendo que venga solo a comparar mi vida con la suya.

¡El muy cabrón! quiere matarnos de un coraje. Quiere matar a David. Quiere matarme. Ahora lo entiendo todo, vino a burlarse, a recriminarme por lo que él no ha podido ser. A querer desenrollar el pasado. Mañana se irá, se tiene que ir. Si no lo hace, tendré que echarlo.

II

—Un pensamiento en falso… y enseguida: ¡pafff! —le digo a Ángel—. Mira —le digo restregándome la cara con los dedos—, mira: el rostro de quien piensa ese pensamiento: roto de pronto. Abierto a tajos. Así. La sonrisa levantada hacia la nariz. El ojo y su mirada huyendo en dirección a un oído. La punta de la nariz achatada como la de un cerdo. Un pensamiento en falso… y enseguida: ¡pafff! Uno no sabe realmente en qué va a parar todo.

Me mira como si estuviera yo borracho o trastornado. Me dice:

—¡Ya, Pato, pareces un adolescente!

Y a pesar de su cortante comentario, veo que hay una sonrisa contenida en sus labios, un fulgor de gozo en sus ojos por lo que le digo.

—Escucha —le digo—, yo tenía un amigo que medía el tiempo de acuerdo con horas enteras y horas rotas. Con ese criterio escribía cosas. Decía que escribía teatro. Y lo que escribía parecían más bien poemas, pero él decía que escribía teatro. “Toda forma de escritura es teatro, porque todo pensamiento es teatro, porque la vida misma es un teatro”, repetía una y otra vez mi amigo. Escribió algo y lo publicó con el título La reina no es. Trataba sobre la cabeza, la cabeza como la ejecutante de una serie de crímenes, crímenes con sangre y crímenes con palabras. Crímenes de verdad y crímenes metafóricos. Un solo pensamiento en falso y uno no sabe en qué podría parar todo. Un día, después de mucho tiempo de no verlo, lo encontré. Lo felicité, le dije que había ido yo a ver el montaje que se había hecho de su obra La reina no es. “¡Fenomenal!”, le dije, “¡fenomenal!”. Mi amigo me miró complacido. Entonces le pregunté cómo la había escrito. Sonrió, prendió un cigarro y dijo: “una noche me despertó una voz. Quizá la había estado soñando. Desperté y el eco de esa voz seguía vibrando en la habitación dónde me hallaba. El eco de la voz decía: ¿quieres dormir? Visita entonces la tumba del caballo blanco”. Me dijo que así había escrito aquella obra.

Ángel me ausculta con sus ojos como si estuviera yo delirando.

Estoy aquí y pronto me estaré yendo.

No sabe él que si acepté su invitación para venir a visitarlo fue porque guardo una necesidad inmunda de afecto irrefrenable a pesar de todo. No sabe que yo también necesito del consuelo por el pasado. Un consuelo para mi pensamiento, donde me duelo como un animal herido.

Pero prefiero marcharme antes de comprobar que la amistad entre nosotros fue siempre el cuello estrangulado de un avestruz.

Desde que llegué a esta casa, demasiado grande y llena de muebles ostentosos, de paredes pintadas con colores chillantes, siento que me acosa el fantasma de un asesino en el aire.

Toda la vida tratando de enmendar la amistad con Ángel, como si quisiera pegar un huevo roto.

He bajado hasta el fondo y sólo he encontrado recuerdos chamuscados.

Al venir aquí, y asomarme a mi pasado con él, he buceado muy hondo. Al venir aquí y verlo montar su teatro de felicidad con David, he alcanzado a ver lo que no fuimos.

Mente, cabeza, cuerpos repletos de recuerdos oscilando permanentemente sin encontrar su paradero.

Adentro de mí llueve.

Lluvia de alto voltaje, y el pasado lleno de hollín.

Tener un pensamiento herido.

Al principio, cuando nos conocimos Ángel y yo, él me hacía creer que podría yo ayudarlo. No sé en qué. En algo. Se dedicaba a adularme a veces; otras, a darme consejos de cómo ir por la vida, de a qué dedicarme. “Tú y yo tenemos una conexión muy fuerte”, me decía. “Estamos en una misma frecuencia. Tenemos propósitos parecidos. Fíjate cómo hasta nos gustan las mismas mujeres”.

Desde que llegué me confió que tiene más de ocho años consumiendo psicofármacos. Para la depresión. Para la ansiedad. Para poder dormir. “Me resistía al principio, me resistía”, dijo y luego agregó: “de no haber sido por la insistencia de David para que me atendiera, quién sabe qué hubiera pasado”.

—¿En qué estás pensando? —me pregunta Ángel.

—Pienso en que ya es muy noche —le respondo.

—Y ya no hay tequila —me contesta.

—Voy a preparar mi maleta —le digo.

Me levanto y camino hacia la habitación en que me han estado hospedando. Tocan a la puerta de entrada a la casa. Ángel se incorpora. Va a abrir.

Estoy a punto de entrar en la habitación, cuando me llama a gritos desde el patio:

—¡Pato, ven, ven!

Me doy media vuelta y voy hacia la puerta abierta de par en par.

—¡Mira! —me dice al acercarme a él—. Mira —repite sorprendido como un chiquillo.

Afuera, una lluvia de agua blanca, lechosa, ha empezado a caer.

—¡Mira! —vuelve a decir, volteando a verme, con una sonrisa dulce, fraternal, adolescente ya. Y acerca su mano hacia mi mano, al principio provocando un leve roce y enseguida aferrándose a ella con desesperación.

III

Sé que solo ha venido a poner en tela de juicio la relación entre Ángel y yo. Y más que eso: a testerear nuestras vidas, estables y sin sobresaltos, con sus insinuaciones, revolviendo el pasado que él y Ángel compartieron de jóvenes. Un pasado que nunca he comprendido del todo, pero cuyo esclarecimiento tampoco me interesa.

El primer día que llegó, un poco antes de la cena, pasé frente al cuarto en donde se ha estado quedando, tenía la puerta abierta y él andaba desnudo. Me detuve un momento. Lo vi de espaldas. Me asombró el contorno de sus hombros, los delineados músculos de sus brazos, sus nalgas. Cuando se dio cuenta que lo estaba viendo, dio media vuelta y quedamos frente a frente. Sonrió. Me sonrió como si con su sonrisa me reclamara el contraste entre nuestros cuerpos. Por un momento sentí que se me aceleraba el ritmo cardíaco. Aparté la mirada y me fui al comedor.

Desde que ha estado aquí se ha dedicado a hablar principalmente de sí mismo, de lo que él considera sus logros, de su forma de vida, tan distinta a la nuestra. Hace unos días, Ángel quiso mostrarle nuestra colección de estatuillas prehispánicas, resultado de la pasión con que ha ejercido su carrera de arqueólogo. ¿Y qué hizo Pato? Pasó la vista rápidamente por encima de ellas, sin manifestar ningún interés y sí con cierta arrogancia. No pude soportar tanto desaire hacia Ángel. Desde entonces mis encuentros con Ángel y Pato juntos se han reducido a la hora de la comida o de la cena.

En este tiempo me he percatado del gran desprecio que nos profesa. Quizá tenga que ver con sus celos absurdos por el tiempo pasado en que Ángel y él desde la amistad intentaban hacerse novios o amantes recurriendo a la participación de una tercera persona entre ellos. Ángel nunca me lo ha querido especificar ni yo le he insistido sobre el tema. Todos estos años ha demarcado la relación con Pato como una relación de amigos de juventud, y punto. Y sin embargo... A pesar de que he advertido las diferencias, los roces incluso no exentos de cierta violencia que hay entre los dos, he visto a la hora de la cena cómo establecen espacios silenciosos y se regocijan en sus miradas, como si yo no estuviera presente. Al terminar de cenar yo me retiro a la recámara aduciendo que tengo sueño. Ellos se han quedado platicando y yo a veces he alcanzado a oír trozos de las conversaciones que sostienen en el patio al que da la recámara de Ángel y mía.

Hace tres días oí que Pato le preguntó a Ángel:

—¿Y eres feliz con David? ¿Cogen rico?

Ángel soltó una risotada y le respondió:

—¿Crees que a estas alturas, después de tantos años, una pareja pueda sostener sus idas a Paraguay noche tras noche?

Volvió a carcajearse y agregó:

—A veces ya no lo soporto. Cualquier día le da un infarto, con lo estresado que vive.

—¿Y por qué sigues aquí? —le preguntó Pato.

Ángel respondió:

—Porque no voy a tirar a la basura todo el tiempo que hemos invertido juntos.

Entonces Pato también se carcajeó y enseguida dijo:

—Se ve por la hosquedad de David, por esa insistencia suya en lo discrecional y la secrecía, que tiene corazón de mierda.

Oí que Ángel volvió a estallar en carcajadas, y enseguida le dijo a Pato:

—¿Te sirvo otro tequila, Patito?

En ese momento, sentí un rencor incendiario hacia Pato, pero también hacia Ángel. Al día siguiente no hice mención de que los había oído hablar de mí. Vi a Pato antes de irme al consultorio. Estaba él en la cocina, me vio pasar y dijo:

—Hola, David, ¿ya a trabajar?

No le respondí. Ángel aún dormía, deseé que ya no despertara.

Durante la cena de la supuestamente última noche que Pato pasaría con nosotros, él y Ángel llegaron a un enfrentamiento como no había yo visto antes. Pato contó unas anécdotas, que a Ángel y a mí nos resultaban solo invenciones, pedacería que va tejiendo oralmente para después darle tratamiento ficticio y utilizarla en alguno de sus libros.

Después de terminar de narrar sus anécdotas, Pato le preguntó a Ángel:

—¿Y no has vuelto a saber de Gabriela?, ¿qué, no te interesa saber de ella?

Ángel casi se atraganta con el bocado que estaba masticando. Se puso rojo, empezó a toser y tuve que auxiliarlo dándole golpecitos en la espalda. Pensé: “he ahí lo tóxico de esta amistad”. Mientras yo le pedía a Ángel que escupiera el bocado y le acercaba un vaso de agua, vi que Pato esbozaba una sonrisa cruel que, inusitadamente, me hizo sentir una forma de excitación. Cuando Ángel se estabilizó se reanudó la plática, tomando yo la iniciativa. Le dije a Pato:

—Creo que hay cosas sobre las que no tiene ningún sentido preguntar. Con mayor razón si Ángel te ha pedido ya no abordar asuntos del pasado.

Ángel asintió, agradecido por mi intervención. Pato me lanzó una mirada que sentí de desprecio y me dijo:

—Ángel me había dicho que eras de los que les gusta hablar con la neta, de los que les gusta poner el dedo en la llaga —me respondió.

—¡Cuál llaga! —dijo Ángel levantando la voz.

Entonces Pato soltó una estruendosa carcajada. Noté que a Ángel le temblaban las manos. Pato dejó de reírse de golpe y acercándose a mí por encima de la mesa me dijo:

—Ángel me contó que desde hace muchos años ustedes ya no cogen. Me dijo que a veces toma pastillas para poder dormir contigo. ¿Por qué siguen juntos entonces?

Volteé, molesto, a ver a Ángel, quien como respuesta se puso de pie y dijo que iba al baño. Nos quedamos Pato y yo en silencio. Lo observé intentando entender la intención de sus indiscreciones. Cuando Ángel volvía del baño, Pato le dijo:

—Ya que andas parado, ¿puedes invitarme un tequila?

Ángel fue a la barra y trajo una botella y un caballito y se los puso encima de la mesa.

—Toda tuya —le dijo a Pato. Pato se sirvió su primer trago. Chasqueó la lengua. Y enseguida empezó a contar otra de sus anécdotas sobre un amigo suyo que había escrito una obra de teatro, que algo tenía que ver con la cabeza.

—¿Sí saben que cuando alguien tiene un pensamiento en falso, pafff, no se sabe a dónde irá a parar todo? —soltó de súbito.

Volteé a ver a Ángel, extrañado.

—Tú y tus ocurrencias, Pato —dijo Ángel—, todo lo quieres convertir en literatura; ya me has contado lo mismo decenas de veces.

Pato bebió de su tequila, se quedó callado momentáneamente, enseguida, dirigiéndose a Ángel dijo:

—¿Te acuerdas cuándo, de jóvenes, nos íbamos de ligones a los baños de vapor, a buscar hombres? Al principio te comportabas como un mojigato. Después parecías una perra en celo permanente, sobre todo con los más jovencitos.

Entonces Ángel, con la cara contraída de ira, se levantó de la silla, tomó un vaso y se lo aventó a Pato por la cabeza, que éste supo esquivar a tiempo. Yo también me puse de pie. Pasé mi brazo por los hombros a Ángel. Sentí que una corriente de fuego me subía a la cara. Me dirigí a Pato. Le grité:

—¡Será mejor que te vayas!

Puso cara de niño regañado y enseguida me guiñó un ojo. A Ángel le temblaba todo el cuerpo y de pronto liberó un grito que se quedó resonando unos segundos en el comedor. Enseguida dijo:

—¡Lárgate, Pato, lárgate, antes de que empiece a madrearte!

Pato se incorporó, nos miró a Ángel y a mí, y muy solemnemente dijo:

—Señores, creo que es tiempo de retirarme. Voy a arreglar mi maleta, que mi vuelo sale muy temprano.

Fue hacia a la habitación que ha estado ocupando y la cerró de un portazo. Miré a Ángel y haciendo un gran esfuerzo de ecuanimidad le dije con voz mesurada:

—Creo que tú y yo tenemos que hablar —su rostro y sus manos seguían temblorosos de ira—. Pero tienes que tranquilizarte, mañana hablamos.

Fuimos hacia nuestra recámara y tomé del buró junto a la cama dos pastillas, una ansiolítica y la que usaba para inducirse el sueño. Se las ofrecí junto con un vaso de agua.

—Tómate las dos juntas —le dije—, te van a ayudar.

Se las metió a la boca con la mano aún trémula. Le pedí que intentáramos dormir. Nos metimos bajo las sábanas. En menos de una hora se quedó dormido. Antes de salir de la recámara esperé todavía unos minutos para cerciorarme de que dormía profundamente. Salí al pasillo y me detuve frente a la puerta de la habitación donde Pato se había estado quedando. Dudé en tocar, pero lo hice. Abrió la puerta. Tenía la luz prendida. Estaba desnudo. Sonrió.

—Pasa —me dijo—. Las piernas me temblaron un poco—. Entonces él alargó su brazo y aferró mi mano. Me jaló hacia el interior de la habitación. Lo abracé con deseo y rencor. Afuera una sucesión de truenos anunciaba que pronto empezaría a llover.

Así fue como Ángel, Pato y yo diseñamos una borrasca interior sin catástrofe de por medio.

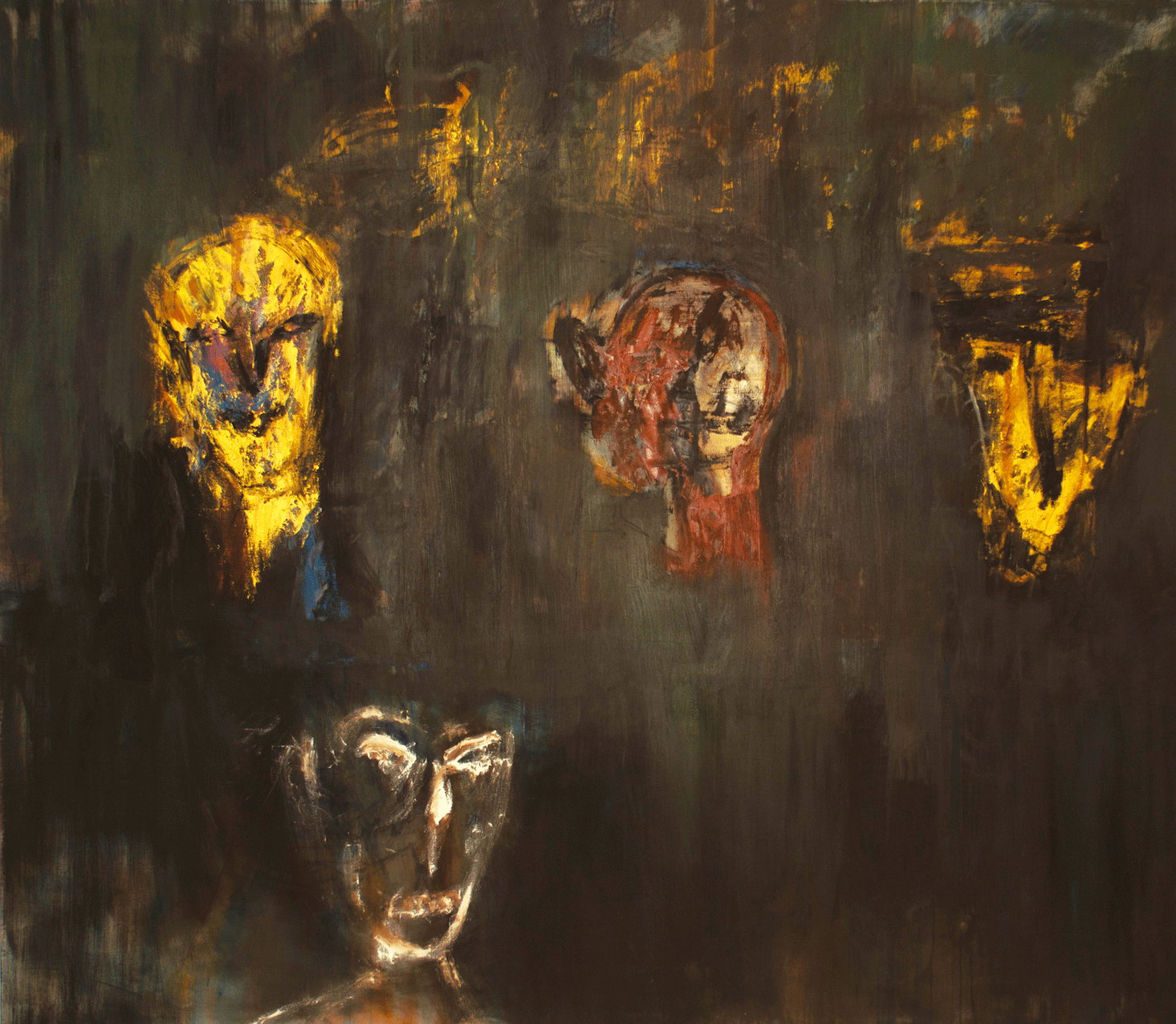

Guillermo Arreola (1969) es escritor, artista plástico y traductor. Ha publicado novela, cuento y poesía. Es autor de La venganza de los pájaros (2006), Traición a domicilio (2013) y Fierros bajo el agua (2014). Como pintor, es coautor del libro Via corporis, poemas de Pura López Colomé (2016). Cuenta con más de veinte exposiciones de pintura individuales tanto en México como en el extranjero.