Difundir cualquier acervo conjuga un alto grado de responsabilidad, vocación y amor. Dicha tarea repercute más allá de las salas de consulta: fortalece las comunidades lectoras a la vez que se desempeña un papel con gran incidencia social. Quienes trabajan en estos espacios deben conocer tanto los libros como las necesidades e intereses de las personas que visitan el recinto. Con motivo del 75 aniversario de la Biblioteca de México, presentamos las siguientes entrevistas a dos bibliotecarias y un bibliotecario cuyas experiencias dejan entrever una amplia formación técnica, literaria y humana.

CREACIÓN DE PUENTES

¿Quién es María Elena Noguez? Es bibliotecaria de niños y niñas en la sala infantil desde 1988. Coordinó alrededor de quince años la sala. Le apasionan la literatura infantil y juvenil, la lectura y otras actividades que generan intercambios desde una visión multicultural, diversa e inclusiva. Participó en la creación de los espacios para primera infancia de la Biblioteca de México.

SABINA OROZCO: ¿Qué formación ha solicitado ser bibliotecaria, en particular de la sala infantil?

MARÍA ELENA NOGUEZ: Entré a la Biblioteca de México en 1988. Ese año se abrió la sala infantil, antes sólo había un acervo pequeño para niñas y niños, el servicio se daba en un espacio lejano de los demás para evitar los ruidos. Estudié pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. A muchas compañeras de mi generación nos mandaron al área infantil. Cuando llegamos conformábamos un grupo colaborativo de trabajo. Con el tiempo, ese grupo se redujo y se fue formando un perfil como tal. A mí me tocó coordinar la sala alrededor de quince años. Ya en el 2015 mi función maravillosa fue la de ser bibliotecaria de niñas y niños.

SO: ¿Qué actividades se realizaban en el marco de los servicios de consulta?

MEN: Nos dimos a la tarea de ir conociendo poco a poco el acervo y a partir de ahí se generaban muchísimas ideas. Esa fue también la diferencia, haber escogido a un grupo de pedagogas para estar ahí. Siempre generábamos una planeación didáctica. Ahí nos encontramos con los materiales de Silvia Dubovoy con los que empezamos a hacer las planeaciones. A la par, tomamos cursos a través de la Dirección General de Bibliotecas. El Departamento de Fomento a la Lectura nos hacía llegar todos los manuales que se generaban. Observábamos cuáles eran las necesidades de la población. A partir de esas necesidades y de una visión de la cultura alrededor de la biblioteca generamos más cosas. Hacíamos los talleres a partir de los libros a los cuales se acercaban más los niños. Por ejemplo, los de dinosaurios no podían faltar, era una temática que fascinaba, los libros que siempre veíamos que sacaban de los estantes. En la última sala teníamos un pedazo de alfombra y ahí prestábamos los materiales didácticos, habilitamos ese espacio, así inició nuestra ludoteca. Además de escolares, los usuarios eran hijos de personas que trabajaban en La Ciudadela o de migrantes de distintos lugares de la República.

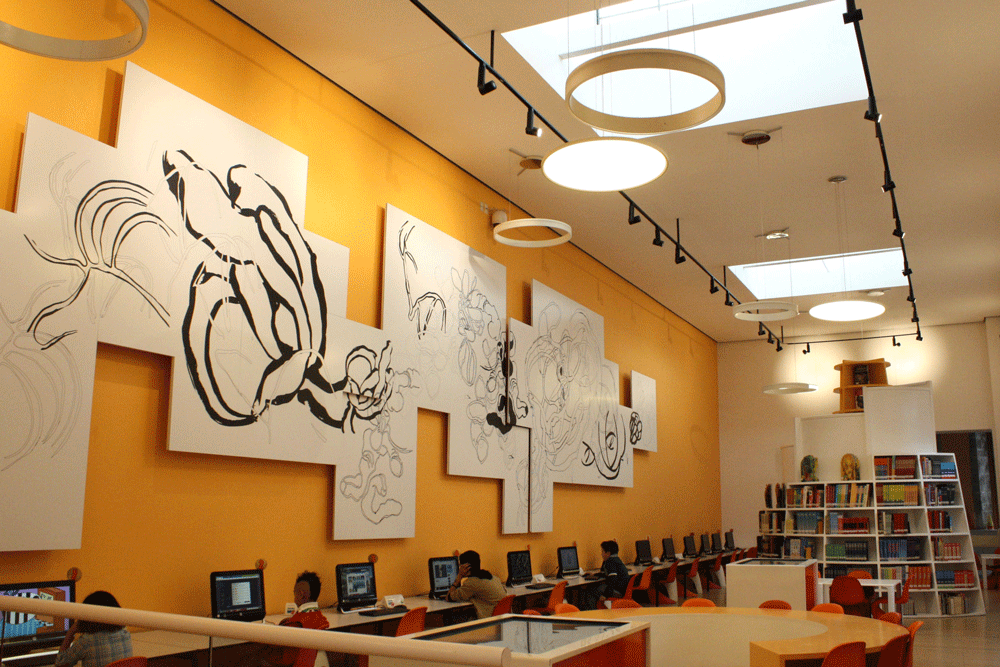

Algo a lo que también se le apostó en la creación de la sala infantil fue a la tecnología. Fuimos la primera biblioteca del país donde se ofertaban talleres de computación a través de la Academia Mexicana de la Ciencia. Hablo de hace más de treinta años; en esos momentos los talleres de computación no eran accesibles, menos para los niños. Sin embargo, todos los servicios que ofrecíamos eran gratuitos.

La sala infantil tenía que ser como un edén, donde niñas y niños se apropiaran de este espacio junto con sus familias. Surgió la idea porque en Churubusco había un jardín cerca de un puente que convirtieron en parque e instalaron juegos, un espacio mágico donde querían estar. Ellos atravesaban el puente para bajar al parque. Y pensé que la sala infantil tenía que ser un lugar parecido, como un puente de plata.

SO: ¿A qué público se dirige la sala?

MEN: Estaba destinada a niñas y niños de cinco a doce años. Llegamos a una época donde también trabajamos con la primera infancia; a partir de la creación de la bebeteca se incluyen materiales para edades tempranas, es decir, público desde los cero años. El material de estudio que tenemos abarca educación preescolar y primaria, aunque el área de literatura cuenta con un acervo de novela que anteriormente se encontraba en la sala juvenil; ese acervo atrae a muchos adolescentes. La sala infantil se compone de un foro, ludoteca, jardín, sala de literatura, sala general y área de consulta. El área de consulta comparte el mismo espacio que el área de servicios digitales.

SO: Los niños y adolescentes que se convierten en visitantes de la biblioteca van por mediación de sus maestros o porque sus padres trabajan por ahí, ¿desde qué otros lugares es posible acercar a pequeños lectores al recinto?

MEN: La biblioteca bajo las características de ser pública tiene un carácter inclusivo y de diversidad, así que ingresan todos los que quieran, asisten con la familia, sin familia, con necesidades de información o por esparcimiento. Creo que después de esta pandemia, la biblioteca también tiene que transformarse. Debemos responder a las necesidades actuales de niñas y niños que han vivido en confinamiento, y la biblioteca, como un espacio abierto, democrático y resiliente, recupere a todos esos usuarios que están alrededor. Pero el trabajo comunitario no es fácil, nos invita a trabajar no con las niñas y los niños sino con la familia completa. Requiere de un trabajo de campo, no esperar a que lleguen ahí, sino salir y llevarlos. El bibliotecario, como dice María Emilia López, tiene que ser un adulto generoso, capaz de generar empatía y sensibilidad. Me ocurrió una experiencia que llevo muy presente. Hay un libro álbum que se llama Camino a casa: habla de una niña que al salir de la escuela se va alejando de la ciudad a una colonia de las afueras, siempre acompañada de un león. Es muy pequeña y tiene que hacerse cargo de la hermanita. En la noche, llega la mamá a casa después de trabajar en una fábrica. La niña le dice al león que se vaya y regrese cuando lo necesite. Es un libro maravilloso; se lo acababa de leer a los niños que participaron en un taller y había una niña de diez u once años llamada Tere, cuya mamá trabajaba en La Ciudadela vendiendo artesanías. Tere había escuchado la historia y me dijo: “¿Quieres ser mi león?”. En ese momento me desarmó. Le respondí que claro. Años después, ella sigue su vida apoyando a su mamá. Estudia y tiene muy buenas calificaciones. Esos son nuestros niños de la comunidad. Es importante que vivan experiencias entre pares en un espacio seguro, de intercambios, de diálogos, de indagación donde se generen crecimientos personales a través de la biblioteca.

LOS LIBROS Y EL AFECTO

¿Quién es Eréndira Luna Valdovinos? Es pasante de la licenciatura en bibliotecología por la UNAM. Su desarrollo laboral ha sido en diferentes colecciones en la Biblioteca de México desde 1991. Actualmente se encuentra realizando inventario de la colección de la sala general, así como la actualización del catálogo digital. En 2014 cursó el diplomado en gestión de bibliotecas públicas, modalidad e-learning, para el Sistema Nacional de Bibliotecas impartido por la Universidad Alberto Hurtado, de Santiago de Chile.

SO: ¿Cómo llegó a la Biblioteca de México?

ERÉNDIRA LUNA VALDOVINOS: En 1991 yo estudiaba el tercer semestre de la carrera de bibliotecología en la UNAM. A una amiga y a mí nos avisaron que había plazas en la biblioteca. Llevamos nuestro currículum y nos hablaron un mes después para entrar. Estudiaba en la mañana e iba por la tarde a trabajar.

SO: Ha tenido experiencia en la mayoría de los acervos, ¿cuál ha sido ese tránsito?

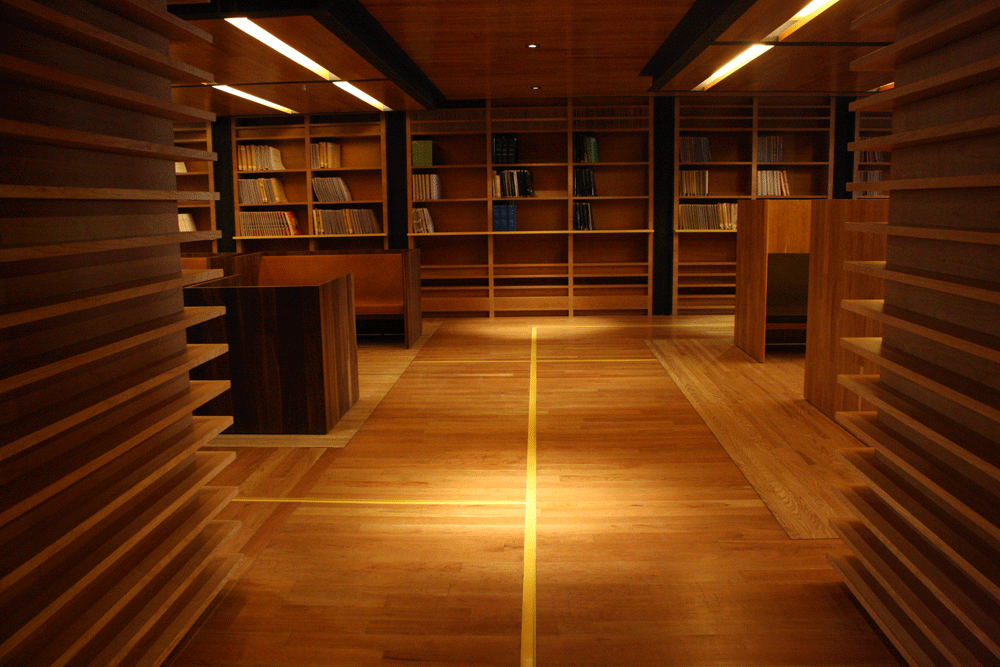

ELV: Entré primero a la sala de consulta, ahí estuve aproximadamente seis años. Aprendí a realizar una entrevista para poder dar una buena referencia bibliográfica a los usuarios, a manejar los diccionarios y las enciclopedias. Antes había un archivo vertical también; nos dedicábamos a acrecentar el acervo del archivo, revisábamos los libros y diccionarios nuevos que llegaban como nuevas adquisiciones, para poder dar un mejor servicio. En la carrera llevé materias optativas de historia de México en el siglo XIX e historia del arte del Renacimiento; mi perfil se apegaba a ese ámbito y, después de trabajar en la sala de consulta, coordiné el Fondo México durante tres años. Se reetiquetó toda la colección en un año, que en ese momento superaba los 18 mil volúmenes. Elaboraba bibliografías especializadas que los usuarios solicitaban de literatura, historia y arte mexicano, los temas que contiene el Fondo México. De ahí, regresé a coordinar la sala de consulta por tres o cuatro años; luego, me cambiaron a la coordinación de la sala infantil en donde pasé siete años. La verdad lo disfruté, me divertí y me gustó muchísimo. En los talleres de verano recibíamos a cien niños en la mañana y cincuenta en la tarde. Me tocaba elaborar el programa de actividades. Realizaba la bibliografía de sugerencias de los libros que me parecían interesantes para los pequeños; algunas de esas listas también las compraban para el acervo de la Biblioteca Vasconcelos.

SO: ¿Qué parámetros tenían esas listas?

ELV: Tenían que ver con lo que pedían los niños. Los libros de susto siempre les han encantado, una historia tan divertida como La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa, fue el boom hace 15 o 18 años. Trataba de buscarles libros que les agradaran, tomando en cuenta todo lo que me platicaban. Buscaba libros que, aparte del buen contenido, tuvieran ilustraciones que les llamaran la atención. También buscaba acercarles libros de ciencia que se desarrollaran de manera lúdica, algo que los niños pudieran ver, tocar y sentir. Posteriormente, me pasé a la coordinación de la hemeroteca tres años. Luego, la biblioteca se cerró al público para remodelarse. Cuando se volvió a abrir me fui a donde estoy ahora, que es el área de inventario. Se tenía la misión de prestar los libros a domicilio, los del acervo de la sala general. Después de las migraciones de las bases de datos, que empezaron desde el 2000 hacia acá, se perdió información o se desfasó. Entonces, a lo que nos dedicábamos nosotros, hasta que llegó el covid, fue a corregir la catalogación, y actualizar la clasificación si era necesario; así como hacer coincidir los libros con las fichas o con el registro bibliográfico y a enumerar cuántos ejemplarles teníamos de cada título. Es mucho material, vamos a la mitad del proyecto de inventario, llevamos cinco años haciéndolo. Tenemos, por lo menos, unos 25 mil ejemplares.

SO: ¿Cree que las circunstancias actuales son una oportunidad para repensar la interacción del público usuario de la biblioteca con respecto a los servicios?

ELV: El rol de la biblioteca debe ir evolucionando y debe adecuarse a las nuevas formas de pensar de los usuarios, sobre todo porque somos un país donde hay muchos jóvenes. Tenemos que preguntarnos por los servicios que debemos prestar en la biblioteca. Por ejemplo, en bibliotecas europeas hay áreas libres donde no hay sólo libros sino máquinas y herramientas para crear; se llaman “makerspaces”: espacios creativos cuya intención es que si tienes una idea la proyectes y fabriques. Los jóvenes interactúan con los libros porque se deben documentar, pero también se les ayuda a crear nuevas cosas.

SO: ¿Qué ventajas cree que tiene la biblioteca frente a otros medios de consulta digitales?

ELV: En internet obtienes información exacta y precisa. En la estantería abierta de una biblioteca encuentras algo más, puedes hojear y revisar libros que a lo mejor no tenías en mente. La relación que estableces al tocar el papel te conduce a un nivel de concentración diferente al de un celular o una computadora. Con esas herramientas logras concentrarte, no lo niego, pero no estableces ese cariño o amistad que adquieres con los libros.

ESCUCHAR Y TOCAR LA LITERATURA

¿Quién es Gilberto Juárez? Es un apasionado de la literatura desde joven; su compromiso con la comunidad de débiles visuales lo ha llevado a trabajar con estos grupos y vincularlos a materiales de consulta en braille y en la fonoteca.

SO: ¿Cuándo comenzó a interesarle tanto la literatura?

GILBERTO JUÁREZ: Desde antes de que entrara a la biblioteca siempre me interesó la cultura. Yo grababa programas que escuchaba en la radio, como a Severo Mirón, cosas de Juan Rulfo, de Jorge Manuel Hernández, y todavía conservo gran parte de aquel material. En esa época iba en el CCH; tenía 18 años. Y qué maravilla que tú como ciego entregues lo mejor a la comunidad de acuerdo con tu trabajo. A los 28 entré a trabajar en la biblioteca; acabo de cumplir mis treinta años en ella.

SO: ¿Cómo llegó a la Biblioteca de México?

GJ: Fue en la reapertura a finales de 1988. La Biblioteca de México pensó en convertirse en una de las más importantes de Latinoamérica; por ello, incluyó la sala para personas con discapacidad visual. Nuestras primeras colecciones fueron una en sistema braille, otras en audio: Platícame un libro y El caracol de la palabra, hechas por Conaculta, y que incluían a un buen número de escritores mexicanos.

SO: ¿Cuál fue su capacitación para ser bibliotecario?

GJ: En la biblioteca se nos capacitó para saber cómo se hace una colección, aprendimos el funcionamiento de la clasificación Dewey y otros temas importantes. Se nos instruyó para conocer y preparar el material, incluyendo la colección de cuentos infantiles de la fonoteca.

SO: Ahora que menciona la colección infantil, ¿los niños llegaban con bastante frecuencia?

GJ: Esa colección pertenecía a Conace y los primeros niños que llegaron fueron del Instituto para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales. Las colecciones de braille y de audios tuvieron gran éxito entre los niños y adolescentes. La fonoteca era la primera en su género que abría todos los días, de lunes a domingo.

SO: ¿Qué consultaba más el público adulto en ese momento y hasta hace poco?

GJ: Lo que consultaban más en braille era literatura: El coronel no tiene quien le escriba, El laberinto de la soledad, Manos que ven, una biografía del creador del sistema braille. De pronto los usuarios y usuarias pedían una lectura de algún documento, de algún libro y como un favor especial se les empezó a dar una lectura de algún dictado de braille o de su mente. Entonces se estableció un nuevo reglamento con que ofrecíamos lecturas en voz alta, dictados y grabaciones de casete; así iniciamos nuestro gran salto. El ser humano busca siempre a alguien que le ayude, que a veces le comente; esto fue muy importante para el público, tanto, que las autoridades decidieron tener a nuestro servicio personal de planta, de servicio social y voluntariado. Era tanta la demanda de nuestra sala que teníamos esos tres tipos de lectores.

SO: ¿Cuál ha sido el mayor reto para las salas en las que ha trabajado?

GJ: Una, el incrementar nuestros acervos, tanto en braille como en la fonoteca. Después, a petición de los trabajadores y también de los usuarios, tener lectores para personas ciegas y débiles visuales; y un reto muy a nivel personal de cada coordinador fue que ningún usuario se fuera sin el apoyo para acceder a nuestros servicios. Debo decir que se creó una gran cordialidad entre todos los trabajadores. Éramos un equipo.

SO: ¿Qué necesidades aún necesitan cubrirse para ampliar la comunidad que consume literatura en braille o en la fonoteca?

GJ: Han cambiado los tiempos; afortunadamente ahora el audiolibro es una cuestión que predomina por la existencia de internet. Ahora es mucho más fácil bajar una gran cantidad de libros. Lo que sería muy importante es que las bibliotecas consiguieran permisos para bajar audiolibros a los usuarios. Una cuestión que sería fundamental en México corresponde a establecer bibliotecas con servicios parecidos a los nuestros en otras delegaciones y en toda la República. Desde luego, resultaría vital que hubiera un equipo multidisciplinario en esas áreas donde si llega un usuario que está estudiando economía, derecho o algún idioma, fuera con el lector conveniente, especialista en esa área, que se les preparara a los bibliotecarios para ese tipo de servicio.

Sabina Orozco (1993) es jefa de redacción de la revista Biblioteca de México. Escritora y editora. Fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas (2017-2019) en el género de narrativa. Ganadora del Premio de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal 2021. Su más reciente libro es La lengua de los osos polares (Osa Menor, 2021).