Memoria: historia, cuerpo e identidad

MEMORAMA

Por Yolanda A. Becerra | Septiembre de 2025

Costumbre de mirar al cielo, manía de recordar

sin precisión un recuerdo, que no se puede olvidar.

A. B.

Aunque hoy se entiende como un proceso neuronal, lo cierto es que la memoria es mucho más que una serie de fotografías mentales del pasado. La memoria es individual y colectiva, es emocional y corporal, es realidad e imaginación, es identidad y transformación. Es, al mismo tiempo, narrativa y experiencia.

La lluvia cae como en cámara lenta. El tono de la tarde es grisáceo, cubierto por las nubes de tormenta que dominan el cielo. Me pongo la chamarra; un inesperado aire ha rozado mi espalda. Miro hacia la ventana. Todos los días vengo a la biblioteca del instituto a trabajar y me siento en la primera mesa, junto al cristal, porque me agrada la vista. Esta zona del edificio da hacia el fondo del estacionamiento, donde hay una pequeña esquina con pasto y árboles altos, seguida de una reja azul que delimita parte de la reserva natural de la universidad. Aunque el paisaje me parece hermoso, hay algo en estos días que no termina de gustarme: la combinación del frío con la ausencia prolongada del sol desata en mí un sinfín de pensamientos y, sobre todo, de recuerdos.

Suelo pensar en mi madre. En mis reminiscencias veo su sonrisa, siento el calor de sus abrazos y escucho el eco de su voz, que aún resuena en mi cabeza. Vienen a mi mente aquellas tardes en Cuernavaca, cuando salíamos a sentarnos en los escalones de la terraza frontal para tomar el sol de las cinco de la tarde. Y la evoco en mis pensamientos… pero también voy olvidándola. No sé decir qué, pero sé que he olvidado cosas de ella. Frente a esta ventana, también he llegado a imaginar personajes y momentos que he leído en mis libros de historia. En mi cabeza desfilan rostros, nombres y eventos que yo no he vivido, pero aun así recuerdo. ¿Por qué?

Hoy, que hace más frío, las cicatrices de mi cuerpo empiezan a endurecerse. Se contraen y mis movimientos requieren más esfuerzo. Siempre he sido friolenta, pero esta dificultad y este dolor provocados por el clima no eran parte de mí. Hubo un tiempo, antes del incidente con la caldera, en que la piel de mis brazos era suave, lisa y resistía mejor los cambios de temperatura. Recuerdo que me gustaban mis brazos, la forma de mis manos. Hoy los miro cubiertos de injertos. Son de mi propia piel, pero no es lo mismo. He olvidado cómo se sentían al tacto. He olvidado dónde se veían mis venas, he olvidado los lunares que tenía, su lugar, su forma. He olvidado algunas sensaciones, como las que produce la lluvia de este día. También he olvidado cómo se veían con exactitud aquel día, cuando el fuego los consumía con rapidez. Tengo vagos recuerdos, fotografías efímeras de la piel colgando de mi brazo derecho, de los tendones expuestos en mi mano, de cómo se entumecían mis dedos. Recuerdo con nitidez lo que sentí al verlos. Afortunadamente no conservo la imagen completa de su aspecto. Son mis brazos, es mi cuerpo, es mi rostro… y al mismo tiempo no lo son.

![[ybecerra_1_camino]](../_IMGS/_JPG/ybecerra_1_camino.jpg)

Estos pensamientos y estos recuerdos son posibles gracias a la capacidad natural de almacenamiento que tenemos: la memoria. Y son, además, un punto de partida ideal para adentrarnos en materia.

•

Desde una mirada biologicista, la memoria es un proceso cognitivo constituido por una red de mecanismos neuronales y conexiones sinápticas que implican la codificación, consolidación, almacenamiento y recuperación de información. Estos procesos ocurren gracias a la integración de diversas regiones cerebrales, principalmente el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal. Pero ¿cómo ocurre el proceso mnésico? Todo comienza con un estímulo captado por el sistema sensorial —por ejemplo, el olor de la casa de la abuela. Al recibir estos estímulos, la corteza prefrontal selecciona aquellos que considera relevantes; al mismo tiempo, la amígdala intensifica la codificación si el estímulo posee carga afectiva. Entonces se activa la sinapsis y algunos neurotransmisores permiten la entrada de iones que facilitan el fortalecimiento sináptico. Tras esta primera etapa de codificación, sigue la consolidación, en la que la traza de memoria se estabiliza y fortalece. Luego, el hipocampo transfiere la información hacia la corteza, en un proceso que implica la síntesis de proteínas para formar y reforzar las conexiones sinápticas. En esta etapa, el sueño profundo cumple una función primordial, ya que es durante este período cuando se consolidan y refuerzan las huellas mnémicas.

A continuación, la información se almacena según el tipo y el tiempo de memoria. Finalmente, esa memoria puede recuperarse mediante pistas contextuales; es decir, la corteza prefrontal busca señales que coincidan con lo ya memorizado. La emoción juega un papel importante: si la emoción durante la recuperación es similar a la que acompañó la codificación, la evocación del recuerdo suele ser más eficaz. En esta fase de recuperación también puede ocurrir la resignificación: cuando una memoria recuperada se vuelve inestable por un momento, se abre una ventana en la que puede modificarse antes de ser almacenada de nuevo, esta vez con un matiz distinto, quizás transformado… incluso distorsionado. En este sentido, el olor de la casa de la abuela es una información sensorial que pudo haberse codificado con una fuerte carga afectiva. Esa huella se almacena y puede permanecer latente durante años, hasta que un día, ya en la adultez, un aroma similar en la calle detona el recuerdo súbito de aquellos días de infancia. A nuestra mente acuden imágenes de la sala, del viejo reloj sobre la repisa, de la mujer que nos recibía con algún platillo… o quizá su voz susurrando: “Toma, guarda esto para ti, pero que no lo vean tus papás”, mientras nos pasaba discretamente un billete de veinte pesos y nos guiñaba el ojo.

![[ybecerra_2_ventana]](../_IMGS/_JPG/ybecerra_2_ventana.jpg)

Aunque hoy se entiende como un proceso neuronal, lo cierto es que la memoria es mucho más que una serie de fotografías mentales del pasado. La memoria es individual y colectiva, es emocional y corporal, es realidad e imaginación, es identidad y transformación. Es, al mismo tiempo, narrativa y experiencia.

Uno de los temas de mi interés como historiadora —y de los más debatidos en el campo de la historiografía— es el papel de la memoria dentro de la disciplina histórica. Según la Teogonía de Hesíodo, Clío, musa de la historia, es una de las nueve hijas de Zeus y Mnemosine, diosa de la memoria. Este origen simbólico sugiere que la historia tiene como misión preservar y transmitir el conocimiento del pasado, inspirando a historiadores y poetas que intentan recordar los acontecimientos más notables. Podría decirse, entonces, que la historia preserva y canaliza la memoria del pasado. Para Heródoto, considerado el padre de la historia, la memoria era un antídoto contra el olvido. No obstante, en sus orígenes, historia, narrativa, memoria y mito compartían territorios difusos y fronteras poco definidas. Fue Tucídides quien, al emprender la tarea de registrar las Guerras del Peloponeso, propuso una historia basada en evidencias y observaciones directas, alejándose de los relatos sin origen comprobable. Desde entonces, aunque memoria e historia compartían la función de rescatar del olvido los grandes eventos, poco a poco comenzaron a diferenciarse. La historia fue adquiriendo rasgos propios de una disciplina crítica, sustentada en la revisión sistemática de evidencias, que los historiadores denominarían fuentes.

![[ybecerra_3_mosaico]](../_IMGS/_JPG/ybecerra_3_mosaico.jpg)

Hacia el siglo XIX, el positivismo había llevado a los historiadores a buscar una historia totalmente objetiva y crítica, lo que relegó aquellos relatos que carecían de verificación documental. Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XX surgió un nuevo enfoque metodológico: la historia oral. Este giro tuvo como objetivo recuperar lo que se denominó memoria colectiva, a través de testimonios orales recopilados mediante entrevistas. Esta corriente historiográfica permitió dar voz a pueblos, comunidades y actores que no contaban con registros escritos, haciendo de la memoria su fuente principal. Evocar los recuerdos de los actores históricos no solo permite reconstruir el orden de los acontecimientos, sino también acceder a las emociones que acompañaron la experiencia vivida.

El surgimiento de la historia oral reavivó el debate entre memoria e historia. El filósofo francés Paul Ricoeur distinguió entre la memoria vivida y la historia escrita. Para él, la historia no debía ser una mera prolongación de la memoria, sino una operación crítica que objetiviza el pasado. Su tarea consiste en representar, comprender y documentar ese pasado, sin confiar ciegamente en la memoria, pero tampoco negando su valor como vía de acceso al pasado.

Por otro lado, Ricoeur propuso una hermenéutica de la memoria, en la que reconoce su fragilidad por ser susceptible a la manipulación y al autoengaño, pero también su potencia como acto ético. La memoria, para él, no es un simple archivo pasivo, sino una narración consciente e interpretativa a través de la cual el sujeto configura su identidad. Desde esta perspectiva, recordar implica asumir, reconstruir y narrar el pasado; por ello, plantea la necesidad de una “memoria justa”, que busque el equilibrio entre la “memoria viva”, testimonio y la “historia escrita”, el análisis crítico. Para Ricoeur, memoria, historia y olvido están en constante tensión, y su articulación exige una responsabilidad ética hacia el pasado, hacia el otro y hacia el presente.

![[ybecerra_3_ojorojo]](../_IMGS/_JPG/ybecerra_4_ojorojo.jpg)

En contraposición, Pierre Nora ya no habla de una memoria viva, sino de una inflación memorial producto de la institucionalización de la memoria. En su obra Los lugares de la memoria (2008), plantea que la memoria espontánea ha muerto y ha sido sustituida por lo que denomina lieux de mémoire: monumentos, archivos, conmemoraciones y rituales. Sin embargo, estos “lugares” no son neutrales, sino que están subordinados a memorias construidas por las sociedades con intención política. En otras palabras, es memoria artificial. Para Nora, la memoria es conflictiva porque es selectiva, emocional y manipulable. Las poblaciones humanas eligen qué recordar en función de un proyecto identitario y de pertenencia, lo que abre la puerta a usos políticos del pasado. Por ello, Nora sostiene que, para proteger a la historia de esta instrumentalización, es necesario separarla de la memoria, no reconciliarlas como propone Paul Ricoeur.

No lejos del planteamiento de Nora, lo que conocemos como “historia oficial” o “historia nacional” es, en realidad, la manifestación del uso político de la memoria. Cuando Vicente Riva Palacio se dio a la tarea de reunir en una obra la historia de la nación mexicana, no lo hizo simplemente como un proyecto historiográfico, sino que respondía al proyecto de nación impulsado por el presidente Porfirio Díaz. Era necesaria una historia que diera sentido de identidad y unidad a los mexicanos. Se realizó, entonces, una selección de episodios históricos que engrandecían a ciertas figuras, momentos e ideologías, sobre otras, que respaldaban y legitimaban al régimen en turno.

Esta politización de la memoria colectiva, presentada como historia nacional, se ha prolongado a lo largo de los años y ha contribuido a definir lo “mexicano”. A partir de ella, hemos construido una identidad individual que responde a las condiciones de vida en las que estamos inmersos, o como lo plantea Maurice Halbwachs, a los “marcos sociales de la memoria”. Para este sociólogo, las políticas de la memoria moldean las identidades nacionales y étnicas, lo cual, a su vez, estructura la memoria individual. Halbwachs sostuvo que esta no existe de manera aislada: no recordamos solos, sino en relación con los otros y en función de los grupos a los que pertenecemos. En este sentido, los marcos sociales que configuran nuestra memoria incluyen el lenguaje, la familia, la religión, la cultura, la clase y el género, entre otros.

Con ello en mente, ¿cómo se refleja esto en identidad individual?

![[ybecerra_5_arbol]](../_IMGS/_JPG/ybecerra_5_arbol.jpg)

El filósofo inglés John Locke vinculó la identidad individual con la memoria; es decir, somos en la medida en que recordamos nuestras acciones pasadas. Pero más allá de las acciones, la memoria es también una narración propia y colectiva llena de significados, emociones y experiencias corporales, tanto sociales como individuales. Pensemos por un momento en nuestra infancia: el conjunto de experiencias vividas en esos primeros años, tanto buenas como malas, ha influido —y a veces determinado— el tipo de adultos que somos. Sin embargo, nadie recuerda con claridad sus primeros años de vida. Reconstruimos esa etapa gracias a las narraciones de otras personas: padres, hermanos mayores, tías o abuelos. En ese sentido, la parte de nuestra identidad que se forja en la infancia no proviene únicamente de la memoria individual, sino también de una memoria compartida, colectiva.

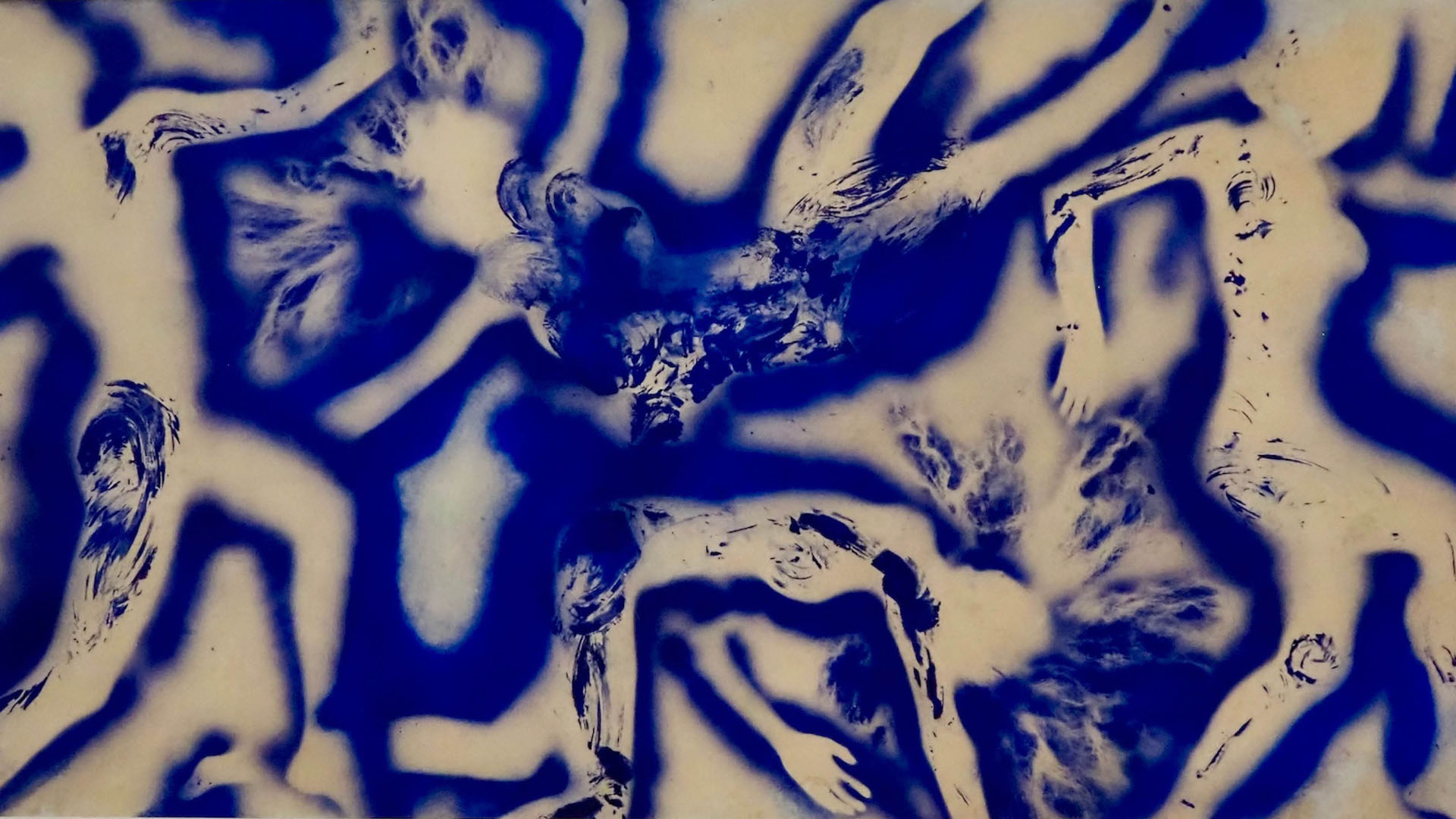

Desde esta perspectiva, la memoria es narrativa (lo que los otros nos cuentan sobre nosotros mismos), pero también es corporal. El mundo se vive y se experimenta con el cuerpo. Algunas corrientes antropológicas consideran al cuerpo como un archivo viviente: a nivel físico, recuerda texturas, sensaciones agradables y, sí, también aquello que le causó dolor. Por ejemplo, yo no tengo un recuerdo consciente de lo que es quemarse; no puedo describirlo porque no lo recuerdo de manera explícita, pero mi cuerpo sí. ¿Cómo lo sé? La primera vez que lo comprendí fue a través de una pesadilla: me vi envuelta en llamas, con una sensación intensa, desagradable, acompañada de un entumecimiento profundo. Aquello, más que un sueño, fue una memoria corporal. Esa misma sensación reaparece cada vez que estoy demasiado cerca de una fuente de calor intenso, como el comal de un puesto de quesadillas en la calle. Esa memoria corporal también cumple una función esencial para la supervivencia: nos recuerda situaciones de riesgo para evitarlas. Y, por supuesto, muchas veces quedan marcas internas y externas que evocan esas vivencias y transforman la identidad, ya sea física, mental, o ambas. En mi caso, con el paso de los años, he olvidado rasgos de mi cuerpo, y al mirar antiguas fotografías, a veces me parece estar viendo a otra persona. Pero la memoria corporal no se limita al dolor físico individual. Como afirma Diana Taylor, el cuerpo es también un lugar de memorias sociales, históricas y afectivas, que se manifiestan en gestos, hábitos y afecciones. Un ejemplo puede ser un ritual aprendido en la infancia, los modales sociales o los silencios. Incluso contextos marcados por la enfermedad, la guerra o la violencia estructural dejan su huella en el cuerpo y, por tanto, en la configuración de las identidades individuales.

![[ybecerra_6_azulklein]](../_IMGS/_JPG/ybecerra_6_azulklein copia.jpg)

La memoria es un entramado complejo donde convergen lo individual y lo colectivo, lo narrado y lo vivido, lo emocional y lo corporal. Más que un simple depósito de recuerdos automáticos, la memoria es una práctica activa, permeada por marcos sociales, discursos históricos y experiencias encarnadas. Debido a ello, la identidad no es estática, sino el resultado de procesos continuos de reconstrucción, interpretación y negociación entre el pasado y el presente.

Reconocer la fragilidad y potencia de la memoria nos invita a asumir una responsabilidad ética al cuestionar, seleccionar y resignificar lo que recordamos, tanto a nivel personal como colectivo. Así, la memoria no sólo moldea quiénes somos, sino que también abre posibilidades de transformación, resistiendo los usos políticos y permitiendo la emergencia de voces relegadas. En ese cruce de historia, cuerpo y narrativas, la memoria se convierte en una herramienta vital para comprender, sanar y significar nuestra existencia y la de nuestras comunidades.

![[ybecerra_7_luna]](../_IMGS/_JPG/ybecerra_7_luna.jpg)

Finalmente, no basta con reflexionar sobre las múltiples dimensiones de la memoria; es urgente reconocer su papel en nuestra propia condición humana. En un tiempo donde delegamos cada vez más nuestras funciones a las innovaciones tecnológicas, también comenzamos a olvidar: dejamos de ejercitar la memoria cotidiana, y con ella se nos escapan pequeños hilos del mundo. Leemos menos, dormimos menos, y las voces de quienes nos precedieron se apagan en silencio, llevándose consigo historias que nunca alcanzamos a escuchar.

Si dejamos de recordar, ¿qué sentido tiene entonces atravesar la experiencia de la vida?

•

REFERENCIAS

· Pierre Nora, Los lugares de la memoria, Trilce, México, 2008.

· Rodrigo Parrini, “Memorias del cuerpo: cuerpo, memoria y olvido”, en Subversiones. Memoria social y género. Ataduras y reflexiones, UAM, México, 2011, pp. 323-336.

· Miguel Ángel Paz Frayre, Uriel Nuño Gutiérrez y Adolfo Trejo Luna, Apuntes para una antropología de la memoria. Punto Cunorte, 7, Centro Universitario del Norte, Universidad de Guadalajara, 2018, pp. 27-50.

· Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, Trotta, Madrid, 2003.

· Julio de Zan, “Memoria e identidad”, Tópicos: Revista de Filosofía, 16, Universidad Católica de Santa Fe, 2008, pp. 1-34; disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28815531003.

![[ybecerra_8_autora]](../_IMGS/_JPG/ybecerra_8_autora.jpg)

La historiadora YOLANDA A. BECERRA (Cuernavaca, 1993) se ha desempeñado en investigación en archivo, edición y docencia, y sus principales líneas de investigación son historia social, de género e historia cultural de Inglaterra y México, siglos XVIII y XIX. Cursa la maestría en Antropología Física en la UNAM, con enfoques de corporeidad, antropología de la salud, emociones y resiliencia. Fundó el Centro Mexicano de Reincorporación para Quemados y ha difundido la importancia de la prevención y las secuelas de las quemaduras, en el Seminario de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM y en Radio IMPO, del Instituto de Psicooncología.